绿色氢气作为一种高效、可持续的能源载体,被视作未来能源系统的重要组成部分。根据国际能源署(IEA)的预测,到2050年,全球氢气需求将达到约亿吨以上,其中大部分来源于绿色氢气。当全球应对气候变化和能源转型的压力日益加剧,如何提高绿色氢气的生成效率?

北京时间2月14日3时,复旦大学张波、徐一飞、段赛、徐昕合作团队的研究成果以《熟化诱导嵌入形成的超稳定析氧反应电催化剂》(“Ultrastable supported oxygen evolution electrocatalyst formed by ripening induced embedding”)为题,发表于《科学》(Science)主刊。该团队通过创造性的“熟化诱导嵌入方法”,在载体的生长和活性组分的成核过程中实现同步控制,使得贵金属纳米颗粒嵌入金属氧化物载体中,显著增强了催化剂的稳定性,解决了贵金属纳米颗粒溶解、脱落、团聚等难题,在减少贵金属用量的同时显著提高了绿色氢气的生成效率。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访复旦大学研究团队时了解到,当下在绿色氢气的生产过程中,PEMWE电解水技术是最为前沿的技术之一,但PEMWE技术依赖于析氧反应(OER)催化剂,催化过程的效率直接决定了整个电解水反应的能效与经济性。

目前,铱及其氧化物(IrOₓ)是唯一可以在PEMWE阳极的强酸性环境下稳定工作的催化剂,但由于铱的价格非常昂贵,并且其在地壳中的储量极为有限,限制了大规模应用。同时,现有的铱基催化剂的催化活性和稳定性,尚无法满足绿色氢能产业的需求。为了突破瓶颈,复旦大学的研究团队提出了一种创新的嵌入式负载型催化剂设计方案,显著提升了OER反应的效率和催化活性。

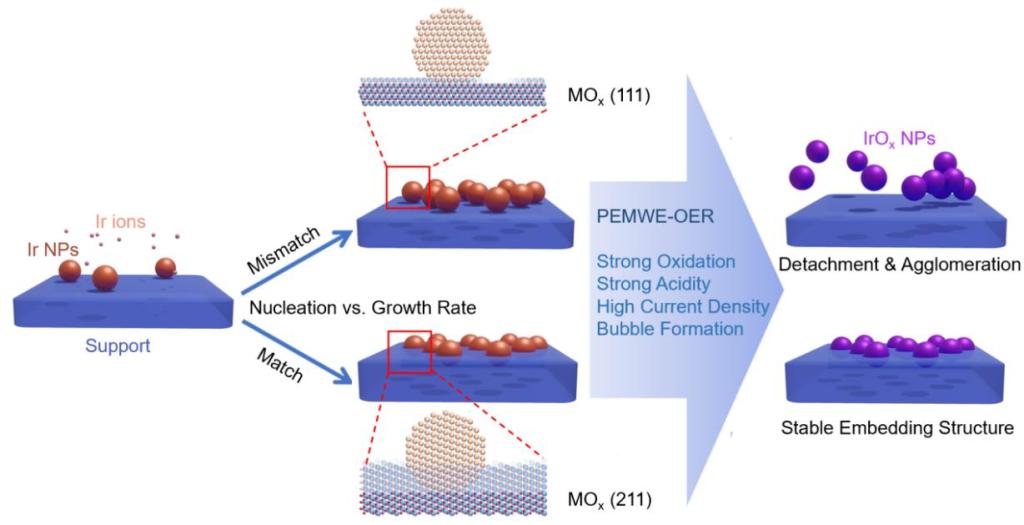

熟化诱导嵌入式催化剂的设计思路示意图。复旦大学供图

“负载型催化剂看上去就像我们早餐吃的麻球,‘麻球’表面的‘芝麻’就是氧化铱,正是这些‘芝麻’在发挥催化作用。”张波打比方道。但这种结构就导致一个问题——电解水制氢过程中会产生大量气泡,不断冲刷催化剂,导致“芝麻”易脱落。如何才能让“芝麻”不容易脱落?张波想到了牙齿:“牙齿是种在牙床上的,如果把‘芝麻’一半嵌在麻球里,一半露在外面,那么气泡再冲刷,‘芝麻’也不会轻易脱落了。”

在“麻球”上“种芝麻”的想法提出后,化学系徐昕教授团队利用自主研发的算法,通过严密的理论计算让“麻球”生长的速度和表面“芝麻”生长的速度相匹配,使其恰好达成一半在外一半嵌入的效果。否则,如果二者的生长速度失衡,“芝麻”可能就被“麻球”全部吞掉或者增加脱落风险。进一步,研究团队利用纳米晶体在超声和加热作用下发生的自发长大(熟化)过程,通过构建载体生长速率和催化剂成核速率的匹配关系,将IrOₓ纳米颗粒嵌入在氧化铈载体中,形成一种稳定且高效的负载型催化剂,将铱的用量降低了85%,并且大幅提升了催化效率,使器件整体能效提升了65%。

为了让催化剂合成生长过程“眼见为实”,高分子科学系徐一飞青年研究员利用冷冻透射电镜(CryoTEM)以及冷冻电子断层扫描技术(CryoET),通过时间分辨的合成过程,清楚地看到“芝麻”颗粒怎么长大、怎么嵌入,进而能够实现更好地控制生长速度。研究团队进一步对该催化剂进行了长达6000小时的PEMWE工况测试,结果显示,熟化诱导嵌入方法有效防止了铱颗粒的溶解、脱落和团聚,显著提高了催化剂在长期运行中的活性和稳定性。

此次研究成果的发布,标志着PEMWE技术在催化剂设计方面的重大突破,将直接促进绿色氢气产业化进程的加速。随着PEMWE技术的不断发展,从传统的工业领域到电动交通、分布式发电、能源存储等多个领域,氢能有望成为未来全球能源体系的支柱之一。

复旦大学高分子科学系专任副研究员石文娟(现工作单位:海南大学海洋科学与工程学院)、化学系青年研究员申同昊为论文共同第一作者,复旦大学高分子科学系张波教授、徐一飞青年研究员以及化学系段赛青年研究员、徐昕教授为论文共同通讯作者,复旦大学为本工作的唯一完成单位。该研究得到了国家自然科学基金、科技创新2030-“量子通信与量子计算机”重大项目、上海市浦江人才等经费的支持。

还没有评论,来说两句吧...