在历史长河中,服装不仅满足了人们的基本生存需求,也成为了社会变迁、文化交汇与时代精神的独特载体。从商周礼服的庄重典雅,到文艺复兴时期欧洲宫廷的华丽刺绣,服装不仅是蔽体之物,也是人类文明演进的缩影。

近日,人民美术出版社出版了华梅、刘一品合著的《中外服装史》,该书从适应服装设计专业教学发展趋势目的出发,融合了历史资料和文化内涵,为读者呈现了贯穿古今的服装演进全景图。

《中外服装史》书封

华梅,1951年生于天津,天津师范大学教授,其著作《极简中国服装史》被评为“2023年度中国好书”。《人类服饰文化学》共100余万字,荣获“中国图书奖”等奖项。

华梅表示,1995年她的专著《人类服饰文化学》的第一章即是“人类服饰史”。三十年后的这本《中外服装史》,意在为当代大学生和服装爱好者勾勒出中国和中国之外的国家服装发展史的梗概。“这本书从人类的历史中抽丝剥茧,从纷繁的服装文化活动中提取精华,从服装发展的本身寻找共同点进行断代,梳理出了中外服装发展史的清晰脉络。”

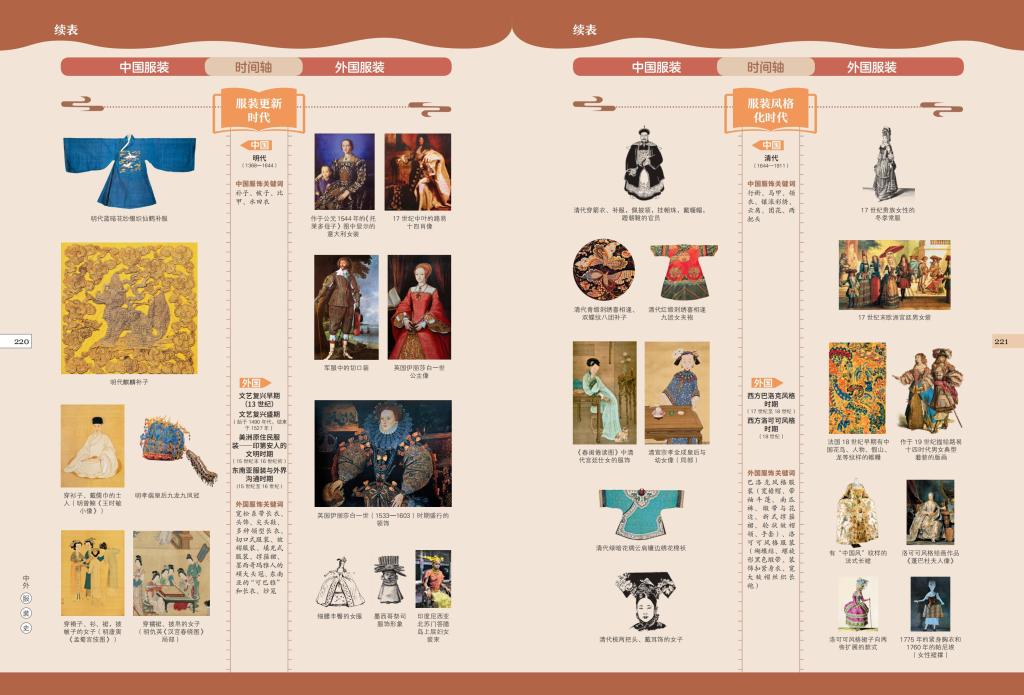

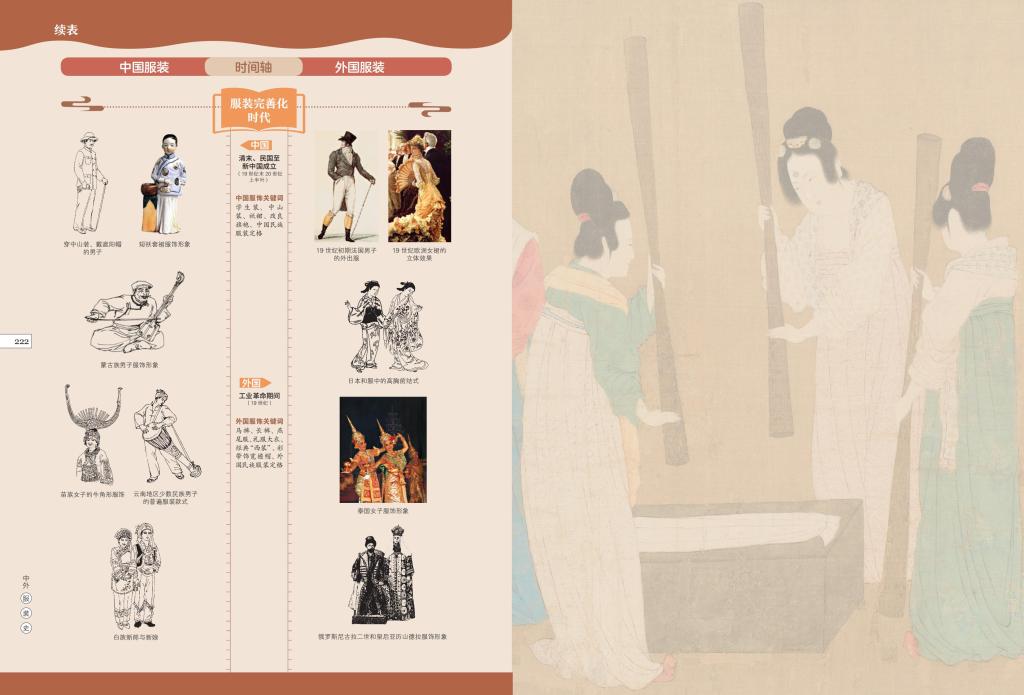

《中外服装史》内页

在介绍欧洲服装洛可可风格的部分,书中就介绍了中国服装面料、款式、纹样曾给西方服装界带去的影响。

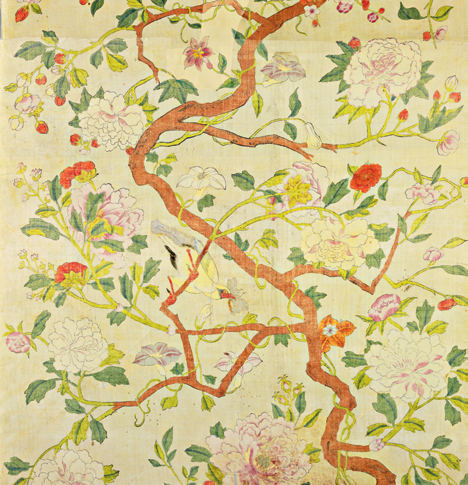

1700年中国工艺美术品商在巴黎举办的一次商品展览会上,法国贵族、富豪对中国服装极为追捧。法国1685年派到中国的传教士(耶稣会士)白晋,在其1697年出版的《中国现状》一书中介绍中国服装并大加赞扬,使王室贵族以穿中国服装为荣。史载1667年某一盛典中,路易十四着全身中国装束,使全体出席者为之一惊。1699年布尔哥格公爵夫人召请当时返法的传教士李明(1687年来华,1692年返法),他身穿中国服装参加舞会,博得了在场观众热烈的喝彩。蓬巴杜夫人也曾穿用饰有中国花鸟的绸裙。法国宫廷还在18世纪的第一个元旦,举行中国式的庆祝盛典,一时中国趣味不仅吸引了上层社会,而且也影响了整个法国社交界。如开办中国式旅店,里面的服务人员着中国服装,游乐场所点中国花灯,放中国烟花,演中国皮影戏,并设中国秋千等,招待人员以中国服装作为主要装束。看起来,17世纪末叶至18世纪,中国以及东南亚的服装风格强烈冲击着西欧,确是掀起一股“中国热”“东方热”。西欧著名的拜布林花毡被中国刺绣取而代之。西方人士的服装倾向,越来越追求质地柔软和花纹图案小巧,而且布料的色彩呈现出明快淡雅和浓重柔和并进的趋势。尽管一些欧洲国家屡次禁止印花棉布和丝绸进口,以保护本国纺织工业的发展,但由此导致的原料稀少更助长了人们穿着的欲望,因此以印花棉布和丝绸做成的长袍短衫一时成为最时髦的服装。这些虽然不是构成西方服装上洛可可风格的唯一因素,却是极重要的原因。

美国“中国风”纺织品 库珀·休伊特 史密森尼设计博物馆藏

18世纪“中国风”(真丝塔夫绸面)女士绣花鞋 美国洛杉矶县立艺术博物图

有“中国风”纹样的法式长裙 1 美国大都会艺术博物馆藏

中国服装东传日本也是服饰交流史的重要内容。在公元4-7世纪日本古坟时代,当时中国的文化自然以服饰最为外显,日本统治阶级开始穿用上下分装式服装,女式称“衣裳”,男式称“衣裈”。在一幅古画《圣德太子像》中,太子头戴中国式幞头,身着初唐的服饰,就清楚的表明日本上层人士对中国服装的推崇。

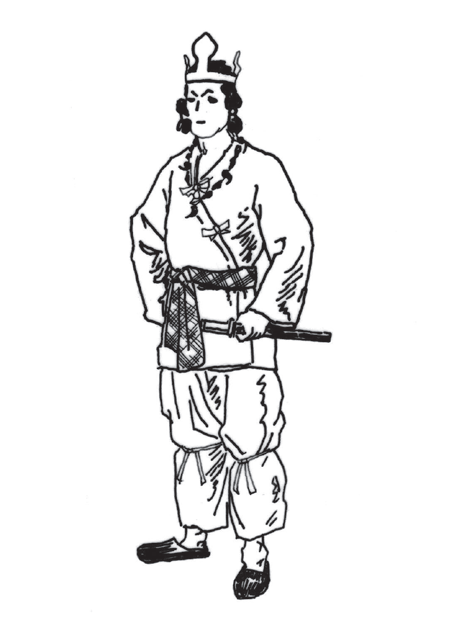

日本古坟时代男子服装

日本画家绘制的《圣德太子像》(局部)

华梅说:“以往出版的服装史类书籍,主要分为几种:有专写某一国家的,如《中国服装史》;有专写某一区域的,如《西方服装史》;还有囊括更大范围的《世界服装史》。不过,所谓世界服装史大多出自欧美学者之手,其内容主要是西欧服装发展情况,上溯至埃及和美索不达米亚,近代后涉及美国。不提亚洲,不提非洲。如果提到一点中国的话,也是极简单的。这本《中外服装史》按照人类服装活动的脉络,侧重于中国和欧洲,因为这两大部分的服装演进阶段性比较明显,风格又依循总体文化的特征,梳理对比都可以相对顺畅和清晰。同时,书中尽可能地兼及日本、印度等始终贯穿在民族风格和宗教信仰之中的服装风格,以及非洲、大洋洲、北美洲原住民和各地区各民族不同的服装文化,为读者铺垫一条研究世界服装文化的道路。”

还没有评论,来说两句吧...