4月14日23时许,国际学术期刊《自然-机器智能》在线发表论文报告了一款可以为盲人和部分视力障碍人士提供导航辅助功能的可穿戴系统。

该系统以AI算法为智能核心,通过摄像头拍照来获得图像等视觉信息,然后基于AI算法进行识别、判断和输出,为使用者选择一条无障碍路线,最后在导航提示中,综合提供听觉和左右手部皮肤的触觉等信号,比如骨传导耳机传递简要的声音信号,以及能戴在手腕上的可伸展人造皮肤,能将振动信号传给使用者,以指导移动方向,避开两侧的物体,从而辅助视力障碍人士穿过迷宫,避开障碍物,以及抓取某个物体。

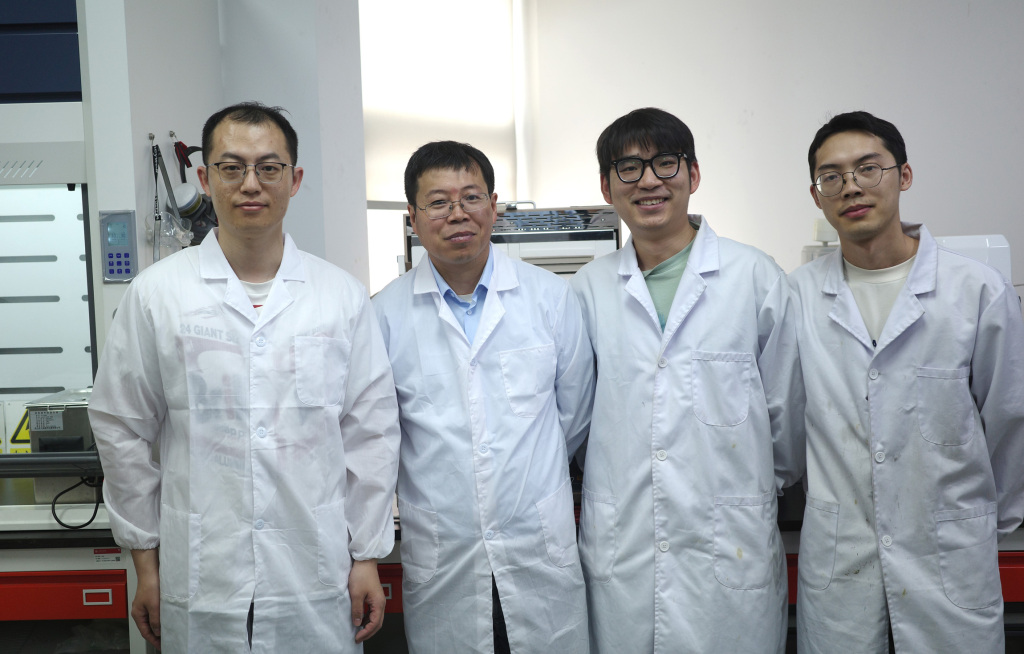

上海交通大学电院清源研究院长聘教轨副教授、博士生导师顾磊磊(左二)和部分实验室成员。 受访者 供图

上海交通大学电院清源研究院长聘教轨副教授、博士生导师顾磊磊是该论文的通讯作者。

他向澎湃科技表示,“视障人士出行的三件套是墨镜、手杖、导盲犬,这是他们身上的标志。”通过创新的智能硬件,逐渐把这些标志去掉,让他们像有正常视力的人一样生活,这是顾磊磊的目标之一,也是他所理解的“以人为本”。

AI算法的优化和响应需要数据,而实时的数据来自传感器。顾磊磊带领的团队聚焦智能传感领域。

他表示,以前类似的系统,“偏电子,把人当作一台车,来实现导航”,但人的特点是人,不是机器,没办法像机器一样严格地去走一条路线;此外,有些系统把导航转化成语音,“一直在叽里呱啦地响,在使用上不太友好”,同时,为了实现强大的功能,使用者要背着一台电脑,体积大,功耗高,而且笨重。使用者一穿戴上这样的系统,看起来像个机器人,因而难以推广。

顾磊磊介绍,最新发布的系统的目标是提高视障人士的行动能力,能帮助他们走到他们通过语音告诉系统的一个目标位置去,比如门口在哪里;同时根据系统的提示——向前、向左、向右一点,让使用者避开障碍物。新系统总重约200克,由装载了RGB-D(红绿蓝和深度)摄像头的眼镜、两小块人造电子皮肤和一个微型单板计算机——树莓派组成。“其中,最耗电的是树莓派,功率大约3瓦到5瓦。”更重要的是,新系统从拍照到响应、输出的时间是仅200-300毫秒,与人类的反应时间一致,从而与使用者更默契。

为了解决光线不足可能给拍照系统带来的风险,该系统还集成了一个红外探测器,可以“像激光雷达一样”进行主动探测,提供距离、高低等信息。

眼球模型 澎湃新闻记者 吴跃伟 摄

“我们调研后发现,视障人士的基本需求有三个,第一个是明暗变化,比如眼前有没有障碍物;第二个是形状;第三是看到运动的信息,比如面前是不是有东西移动过去。他们没有爬山、游泳那么高的要求,所以我们是一直在做减法。我可以把功能做得很高很强,但那不是我们的最终目的,我们是要它具有人们刚需使用时的合理功能就行。”顾磊磊表示,新系统关注的是使用者面前一米左右范围内的区域。

此外,该系统还提供了一双摩擦供电的智能鞋垫和VR训练平台,让使用者在正式出行前可以在虚拟系统中进行模拟、训练。

对于新系统的局限性,顾磊磊表示,目前属于基础研究阶段,只是进行了少量的测试——一共有20人试用的数据,其中16人是视障人士。该产品如果要投放市场,需要更多的反馈数据,以进行优化。

“说不定我们可以把摄像头换掉。”顾磊磊希望把摄像头整合到隐形眼镜中,取代目前系统中的镜框眼镜,代替手杖,“让使用者尽力看起来像健全人”。

此外,他表示,很重要的一点是,希望未来的类似系统是个性化的,因为每个人关注的东西不一样。而这样的“量身定做”可以基于AI算法的优化来实现。

还没有评论,来说两句吧...