界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

“他以前喜欢画画,坐在厨房饭桌上一个劲地画,一画就能画上好几个小时。但过了一阵子,他说想要台电脑,我们给他买了,还配了桌子、耳机和键盘。他一直待在房间里,我们以为这样是安全的。是啊,在房间怎么能学坏呢?”当杰米的父亲从警察提供的监控视频里目睹了13岁儿子刺死同班女孩凯蒂的证据时,没人能解答他的疑问。

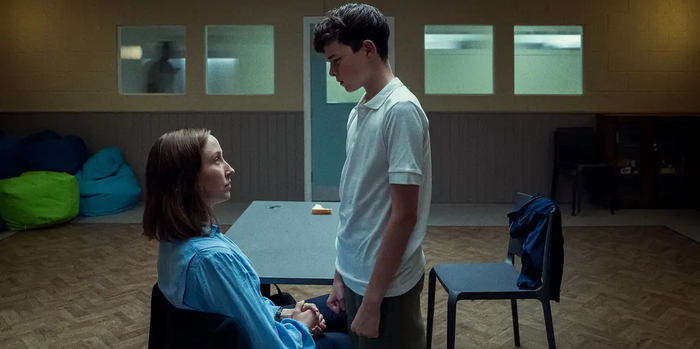

围绕一桩少年谋杀案展开,上个月在Netflix平台播出的英剧《混沌少年时》(Adolescence)并没有详尽还原案件经过,而是分别从学校、家庭、男孩杰米被拘后与心理学家的对话三个层面,描绘男孩生活的环境和他浸润于此的影响。剧集一经播出,就立刻登上Netflix数十个国家和地区收视率第一的位置。在英国,首相基尔·斯塔默也称自己在带着两个孩子追剧。该剧的讨论度更是直接推动英国中小学校开设反厌女课程,教孩子“建立健康的人际关系”,“表达和理解界限,应对失望情绪,关注自己和他人的需求及喜好”。

大约两年半前,《混沌少年时》中杰米父亲的扮演者史蒂芬·格拉汉姆看到一系列男孩杀害女孩的新闻后,联系了编剧杰克·索恩,两人决定创作一部剧集来探究罪行发生的原因。一开始,寻找男孩的动机让他们犯了难,直到一位助手提议二人去了解一下incel(involuntarily celibate,非自愿独身者)文化。索恩另买了部手机,建立新的社交账户,花了半年时间“钻研”网络上的非自愿独身者,才意识到其背后的残酷图景。

潜伏在虚拟空间的巨兽令他感到害怕,也是他想要通过创作传递的内容。在全球日益关注智能手机对儿童健康和社会发展的影响之际,《混沌少年时》也能放进这个坐标系里被理解。去年,澳大利亚禁止16岁以下群体访问社交媒体,今年2月,丹麦也宣布校园内即将禁用智能手机,而法国已经在中小学校实施了这项禁令。索恩在一次采访中表示,他希望英国立法者不要只谈论剧集,而应该通过一项类似的法律。

社交媒体真的难辞其咎吗?在人手不离智能手机的年代,什么时候它就会变成一颗伤及人命的炸弹?

01 社交媒体:藏匿犯罪线索的黑匣子

一直以来,青少年犯罪都是影视题材的经典款,在学习理解世界的年龄,做出偏离社会的举动,构成了极具戏剧性的张力。但不知从何时开始,结伴嬉耍的浪荡青年,或是心思沉重、郁结的学生,不再常常出没于大街小巷,而是花更多时间钻进手机和电脑中潜游。虚拟空间成了他们释放生活压抑、搁置幽暗想法的领地。

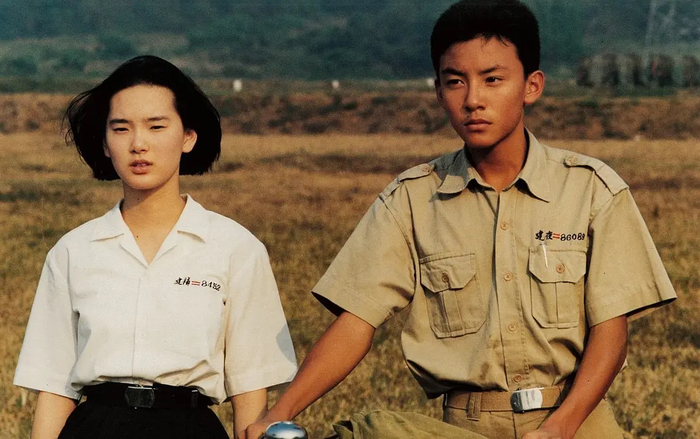

上个世纪末,《牯岭街少年杀人事件》的小四还是翘课后周转于台球馆、小树林、排练场等各种场所;但到了今年播出的《混沌少年时》,杰米的母亲发现儿子最喜欢闷在房间,“一回家就摔门,直奔楼上对着电脑,半夜一点,房间的灯还亮着”。母亲敲敲门,提醒杰米第二天还要起早上学,但杰米不吱声,而是立刻把灯关了。

苏格兰小说家欧文·威尔士曾因1993年出版的《猜火车》出名,同名小说改编成电影上映,成为英国地下文化的象征。在2023年接受英国《独立报》采访时,威尔士说如今构思犯罪题材作品时,他也不再是站在人们旁边、请人们喝酒、听人们说话,而是选择浏览社交媒体来获得灵感,“在社交媒体上,你能看到一切赤裸裸的暴露”。

除了肉身以外,人们几乎把所有身家都寄托在了数字世界。这在媒介层面是一个渐进的实现过程。美国社会心理学家乔纳森·海特梳理了这段发展史,当他2008年第一次购买iPhone时,他形容这是一支数字版的瑞士刀,配齐了需要时就能派上用场的工具,里面连手电筒的功能都有。

但就在当年7月,苹果推出线上商店App Store,情况发生了改变。第三方应用软件可被下载至移动设备,拉开了开发商相互竞争的序幕。2013年,苹果和Google旗下商店的应用软件数量突破一百万大关,这或许是虚拟平台抢夺注意力经济的开端。人们不仅把生活中的任何事项都交付给手机来完成,也不再只在需要时才拿出它,而是将一天里的时时刻刻瓜分给到不同app。

湛庐文化·中国纺织出版社 2025-03

如上锁的日记本一样,需要密码才能打开的手机也随即拥有了私密性的特征。这个黑匣子储存了太多人们独处自在状态下的信息,像是浏览偏好、消费习惯、聊天记录,其中有不必与人分享的,也或许有无论如何也不能分享出去的。完整的人被手机“一刀两断”,让同一个人在现实生活中和社交媒体上表现出来的模样有了两面性的可能。

把两种模样拼起来认识,才能更全面地还原其人,这是威尔士创作新时代犯罪题材的要义,也是如今真实案件曝光后,网友乐于上网“人肉”搜索嫌疑人,寻找犯罪蛛丝马迹的原因。界面文化在一篇文化周报中揭示,去年美国联合健康保险公司CEO枪击案一经披露,26岁嫌疑人路易吉·曼焦内的社交媒体账户就迅速成了网友的焦点。人们发现他在书评网站上标记了不少与背痛和脊柱健康相关的书籍,还给《大学炸弹客宣言:工业社会及其未来》打四星、写好评,这些都被用来理解曼焦内的激进罪行。

轻点鼠标就能探案,甚至开辟出全新的电影形式——桌面电影,这种形式往往用来讲述一个抽丝剥茧的悬疑故事。

2018年的美国恐怖片《解除好友2:暗网》就是这样一种电影,整个故事的画面都呈现在数字屏幕上,观众能看到女主角使用搜索引擎、与男友用iMessage聊天、收到神秘的Facebook消息,情节通过一个个网站录屏的排列来发生,并逐渐接近谜底。至于其恐怖性,则源自网络空间的无边无际和未知带来的不安,你永远不知道社交头像背后的个人是谁,又或是点击的下一条链接里将会蹦出什么秘密。

同样是桌面电影的《网络谜踪》更进一步,探讨了社交媒体在亲密关系中的影响。16岁的女儿突然失踪,父亲打开女儿的笔记本电脑进行调查。渐渐地,父亲发现自己和女儿在数字世界的互动方式截然不同:他的电脑桌面简洁干净、有秩序感,而女儿的电脑则是一个开放的社交场域,女儿敞开心扉在直播网站吐露的内容,从来没有被关系最亲的父亲知晓。在女儿失踪以前,他就已经弄丢了她,这是社交媒体“离间”亲密关系带来的另一层惊悚。

回到《混沌少年时》,杰米父亲对于孩子“在房间里学坏”百思不得其解,也是由于他疏忽了作为杰米情绪与动机的策源地——网络空间。被警察拘捕而吓到失禁的,和在停车场对女同学横刀相向的,是同一个13岁男孩表现出来的现实,网络空间提供了连接这两种现实的路径。但在父亲眼里,这几乎是不可见的,某种程度上也加剧了青少年犯罪的防范难度。

02 解密杰米朋友圈:incel,厌女症和男子气概认同

当警察搜索杰米的Instagram账户,从杰米与凯蒂互发的emoji表情中,他只能解读出“他们在交流”这种浅表含义,还把它误会成是友谊。然而,事实的真相是,网络藏匿阴暗想法的同时,也酝酿出供群体使用的黑话。

紫色心形代表性饥渴,黄色心形代表“我对你感兴趣”,炸药代表红色药丸,“二八定律”代表“最具吸引力的前20%的男人享有社会里80%的性爱机会”......这套出现在《混沌少年时》的密语,指向了在现实生活中也同样存在的非自愿独身者(incel)群体。牛津英语词典对incel全称Involuntary celibate的解释是:“年轻男性组成的网络社群成员,他们认为自己无法在两性关系中吸引女性,并通常对女性持有敌意观点。”

如朴次茅大学主讲犯罪学和网络犯罪的讲师丽莎·苏吉拉博士所说,一致的世界观和共同语言,对持有极端偏见,但又无法在线下面对面对话中表达这些偏见的人有强烈吸引。各种网络社群和虚拟平台为这些想法的形成、扎根和传播提供了途径。

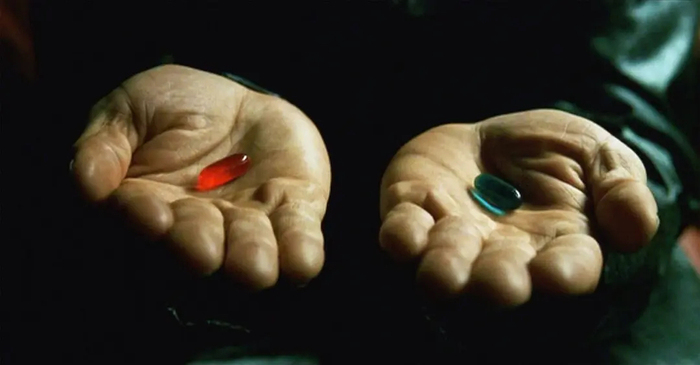

在incel共享的黑话体系中,“红色药丸”隐喻最早来自1999年电影《黑客帝国》,主角尼奥需要在红色药丸和蓝色药丸中选择其一,前者意味着看清世界的本质,而后者意味着继续活在无痛幻觉中。incel群体服用红色药丸后的觉醒时刻,在于他们“意识”到,在一个政治正确已经变得疯狂的社会,女性主义占据主导地位,男性才是真正的受害者,而他们遭受的所有不幸皆因女性而起。

关于incel的社会性溯源,目前存在不同的观点。传统视角里,incel包含一群有些问题或弱点的成员,例如《混沌少年时》里的杰米出自工薪阶层,父亲是水管工,通宵达旦工作,陪伴子女时间很少。然而,这可能造成刻板印象,认为所有incel都是被忽略不顾的白人男孩,将阶级看成构成这一群体的主要因素。也有的分析将其归因于劳动力市场的变化,体力工作的价值与重要性下降,越来越多女性被雇佣,并有可能担任更具权势的职位。

英国女性作家劳拉·贝茨在充斥incel的网络世界潜伏了一年,并将发现记录在非虚构作品《隐秘的角落》中。她提醒人们,incel社群成员的社会经济背景太过多样化,既包括蓝领工人,他们因移民在工作和性方面“取代了”他们而感到愤怒,也包括享有特权的私立学校毕业生,他们对自己在政治食物链顶端的“正当”地位受到挑战而感到愤怒。

译林出版社 2025-02

因此,相信社会竞争体系和传统流动路径的稳固性却屡屡受挫,更可能是激发incel仇恨情绪的主因,无论这种竞争是阶级化的、种族化,或是性别化的。

在《混沌少年时》中,杰米看到男同学传播凯蒂裸照,就想要趁凯蒂“脆弱”的时候邀请她约会,但凯蒂不仅拒绝了他,还在ins上侮辱杰米是incel。incel意味着不受女性欢迎,而在杰米看来,评论区的点赞、他经常被人说“长得丑”的评价,更是坐实了这种判决。他无法忍受羞耻,最终杀死了凯蒂。

“受不受女性欢迎”对杰米来说如此重要,以致被拘留后,他依然在与女心理学家对话的过程中纠结于自己是否受到作为女性的她的喜爱,并在乖巧表现和极尽恐吓间来回切换。

害怕在性方面感受挫败,并以此当作自己有否受辱的标准,是因为对于性征服力的证明正是评估男子气概的一项重要指标,最终关乎同性而非异性之间对彼此的看法。

美国纪录片《面具之内》,就在讨论男子气概的定义是怎样伤害男孩、男人和社会的。美式橄榄球联盟前球员乔伊·厄尔曼现身说法,称还有另外两个价值标准——体格与力量、名利——也等同于男子气概。小时候父亲把他拉进地下室,教他打拳击,并训斥他止住眼泪、不许感情用事,是厄尔曼最早感知到“男子气概谎言”的开始。

“男人应该是什么样子”的观念构成了男子气概,迫使男孩在成为男人的路上抛弃真实的自己,时刻警惕真实自我被质疑和贬低的恐惧,进而戴上男子气概面具。在《混沌少年时》里,天生就没什么运动细胞的杰米被父亲带去踢足球,一旦杰米表现得不够好,场外的其他爸爸就会嘲笑杰米,甚至望向杰米的父亲,这让父亲失去了回视孩子的勇气,也让杰米害怕辜负了父亲的期望。父亲带杰米去踢球的初衷是“想要他变坚强”,但“故作坚强”的表面下是二人共同的脆弱。

03 信息茧房滋生厌女情绪,推荐机制激化现实言行

在杰米、杰米父亲和其他父亲组成的小型男性共同体内,嘲笑声带来一种被排斥、不合群的感受,而这也构成了incel群体最主要的感受。

国外期刊《当代心理学》的一篇论文指出,2018年,incel论坛网站的版主发起一项约有300名非自愿独身者参与的调查,只有1/3的男性表示自己有朋友。而在网站100个讨论帖子中,“孤独”是排名前1000的关键词之一。另有一项研究将incel男性和非incel男性的约会应用软件账号设置成对照组,其中52%的非incel男性会在个人资料中分享与朋友的合影,而这个比例在incel组只占18%。

孤独让人容易陷入信息茧房,抱团取暖,寻求在现实中未得到的认可和支持。而对于男子气概的批评,也经常被误解成是对整体男性的拒斥,因此难以被男性接受。当面对自己与男子气概理想的距离,固然有一种做法是抛弃同伴压力、做自己,但阻力更小的另一种做法更受青睐,那就是维持现状,重新确立男子气概权威、更加相信其正当性,并把感到不对劲的原因怪罪到他人身上。社交媒体上的相关内容由此有了趁虚而入的时机。

incel是厌女网络中的一个角落,他们所在的更大社群叫作男性圈(manosphere),抱持反女性主义和极端男性至上主义的世界观。其中最有名的人物是网红安德鲁·泰特,这个名字在《混沌少年时》里也有出现,他在X上拥有超过1000万粉丝,声称自己是绝对的厌女者。

尽管YouTube、Facebook、Instagram和TikTok等众多社交媒体平台都已封禁他,但模仿者依旧穷尽不绝。都柏林城市大学反欺凌中心在去年开展了一项研究,他们跟踪、记录并编码了10部智能手机上10个账户推荐的内容,其中一半来自YouTube Shorts,一半来自TikTok。工作人员发现,无论搜索的词条有多平常,所有男性账户都在实验开始后的23分钟内收到了推荐男性主义、反女性主义和其他极端主义的内容,视频挑动男性在经济和情感上的不安,提倡女性服从,反对性别平等。

《混沌少年时》里,杰米的父亲也回忆起自己有时只是在搜健身的东西,软件上却蹦出男博主教男性怎么对待女性、男性应该怎么做的视频,父母尚且无法给孩子做到无死角保护,这就更需要社交媒体企业审慎处理无孔不入的有害内容。

推荐机制的确给人们带来了影响。Ipsos和伦敦国王学院2024年的研究表明,1/5的16至29岁的英国男性声称对安德鲁·泰特持正面看法,尽管泰特面临强奸、人口贩卖、与未成年女性发生性关系等多项指控;1/6的年轻男性也认为女权主义弊大于利。

社交媒体对于厌女情绪的传播是全球性的,中国语境有所不同,但类似言论同样存在。例如,“孙笑川吧”起初并不是以厌女内容为主,但近年来逐渐演变成侮辱女性的内容集中地。其中成员通过造谣、反串、钓鱼等手段攻击女性,并在微博等平台引发网络暴力。在两年前《南方周末》的有关报道里,一位五年的孙吧老用户也受访表示,如今孙笑川吧如“网络公厕”一般倾泻恶意、歧视的生态,更多就是由于性别等争议性话题而产生的。他察觉到,“持不同立场的群体需要寻求可以容纳自身的平台,男性用户较多的孙吧承担了这一角色。”

针对社交网络出现的消极影响,欧洲多国禁止中小学生使用社交媒体,试图将青少年与偏激言论隔绝起来。然而,除了青少年,其他年龄阶段的用户就一定不会被影响吗?没有了社交媒体这一载体的承托,极端主义就一定能够断绝吗?关于这些言论缘何产生,如何被人们所接受、又作用于现实生活的言行当中,需要得到更多的关注。

参考资料:

https://www.nytimes.com/2025/03/24/arts/television/adolescence-netflix-smartphones.html

[美] 乔纳森·海特 著《焦虑的一代:如何养育手机里泡大的孩子》,赵学坤 译、彭凯平 审校,湛庐文化、中国纺织出版社,2025-03

https://www.nytimes.com/2018/08/24/movies/searching-movie-technology.html?searchResultPosition=15

[英] 劳拉·贝茨 著《隐秘的角落》,李少波 译,译林出版社,2025-02

还没有评论,来说两句吧...