在50岁这一年,木叶真正拥有了他人生中的第一本诗集《乘一根刺穿越大海》。

比起“诗人”,木叶更显著的身份或许是“批评家”,是“《上海文化》的编辑”。他出过不少书——评论集、随笔集、访谈集,唯独没有出过诗集。他只是在23岁时自印了《云》,在30岁时自印了《白色的乌鸦》,前者存世2册,后者印有30本。

诗集《乘一根刺穿越大海》由作家出版社推出。

于他而言,这本《乘一根刺穿越大海》无疑意义非常。

它是木叶目前字数最少的一本书,却收录了30年时光中涌起的语词,它们从他的少年时期一直延续到了人生的中途,包含了无以言表的爱、恨、狂傲、谦卑、决绝、迟疑以及重新回到枝头的花朵,和未知。

这是一本时间之书,有“对现在的回忆”,有“时间晶体”,有“漫长的序章”。看似过去的不曾过去,以为消失的正在发生。时间会带走记忆,但在诗歌里,他一次次重逢他爱的人,一次次靠近他想成为的人。3至5行的当代绝句、百余行的小长诗、几百行的组诗……它们也让你我看见,看见时间之流中被掩藏的世界,以及难以言说的自己。

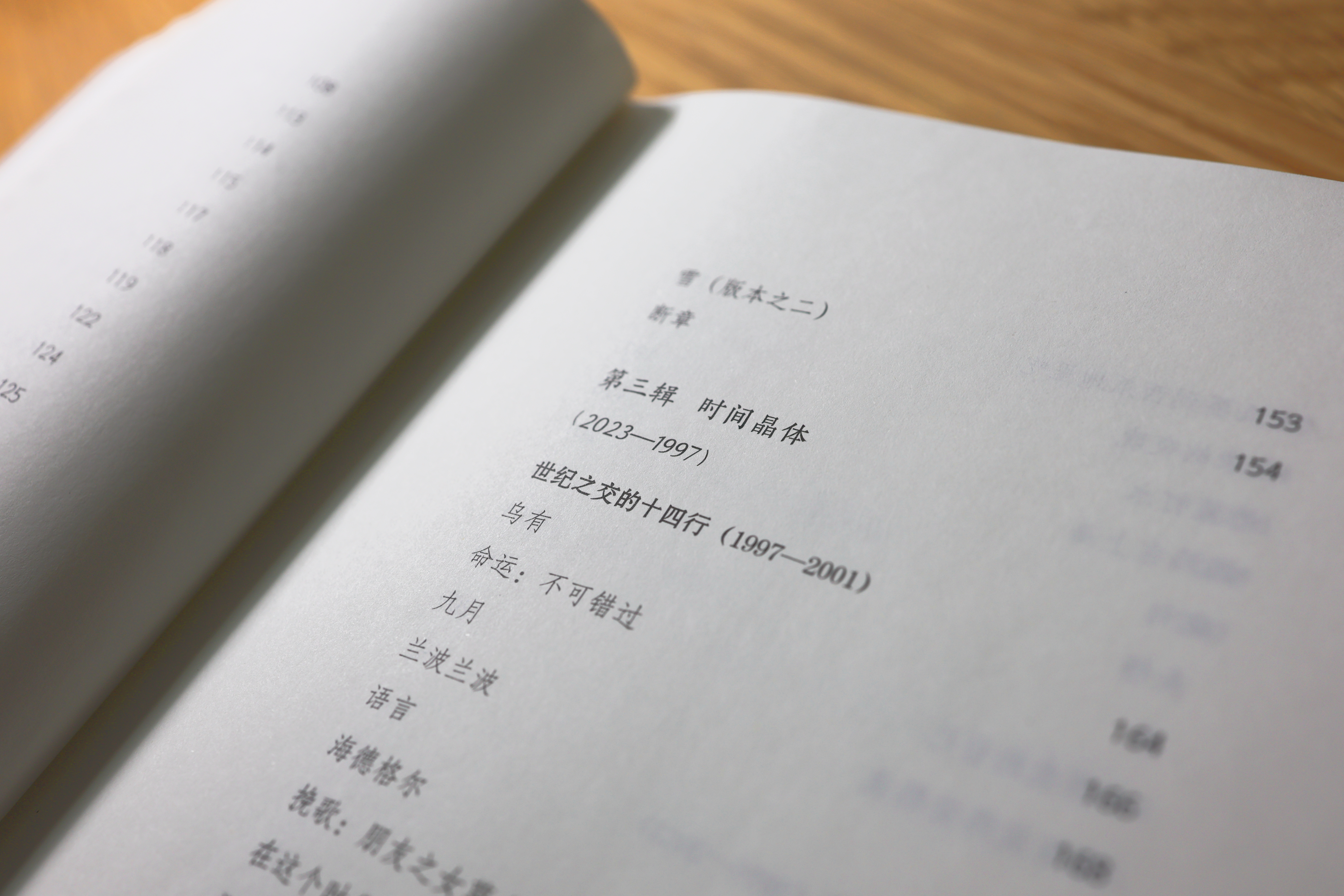

目录(部分) 摄影:罗昕

豆瓣上,有人说木叶是“金句诗人”。

他写一个诗人“在没有英雄的年代/只想到失败里做一个汉语诗人”,他写一个妈妈“将房间收拾得/就像自己从不曾来过”,他写开放于时间之外的花朵,他写充盈于空间之外的赤子,他写那些难以赋形的神秘赋形着诗人,他写那些无法赞美的东西赞美着世界。

木叶,原名刘江涛。生于北京,毕业于复旦大学历史系,现为《上海文化》杂志编辑。

我问木叶,他会为“诗人”这个身份感到骄傲吗?

这么问是因为,当下,这里,“我是一个诗人”这句话似乎总带着点戏谑、嘲讽。

木叶说:“我自豪,但也会自嘲,可能并不矛盾吧。一个人真写出了好诗,是会情不自禁狂喜的,是会希望有更多目光的。词语的本能是超越词语,诗歌的宿命是超越诗歌,因为这样就意味着可能去改变一点点的时间和空间,一点点的现实与未来。”

【对话】

早熟又晚熟的人

澎湃新闻:我很早就注意到,在自我介绍时,你会把“诗人”这个身份放在“批评家”之前。从文字数量来说,后者似乎产出占比更大一点,那你为什么这么放呢?

木叶:可能是潜意识的,既然盖子被你揭开了,我就向里面加点盐:先成为一个“人”,然后再“成家”吧。说起来,中学大学最初就是写诗,即便22、23岁时写了长篇的诗论,依旧没觉得自己是批评家或将来要走文学批评这条路,就是单单纯纯有话要说。

近十几年来,关于写诗写评论被问得多起来,这个人会不会有些分裂,于是也渐渐多想了一层:写诗和写评论等文本,就像经线和纬线,抑或十字架的一横一竖,面对的是同一个世界,都是生命与生活的相遇,并没有太多不同,但又确实有着某种神秘的张力。

澎湃新闻:还记得最初是什么时候吗——你在心里告诉自己:“我,是一个诗人。”

木叶:这个问题和上一个有些关联,坦白而言,没明确想过。人会被很多声音触动,但有的声音是巨大的鼓舞或震撼,也往往早早归于静寂。回过头来再想,我愿意归因于1996年的她走近又走远,2006年的她走远。前一个她化作我1996年诗中隐秘的雪,后一个她则在春风中析出一柄剑。

木叶《那些无法赞美的赞美着世界》

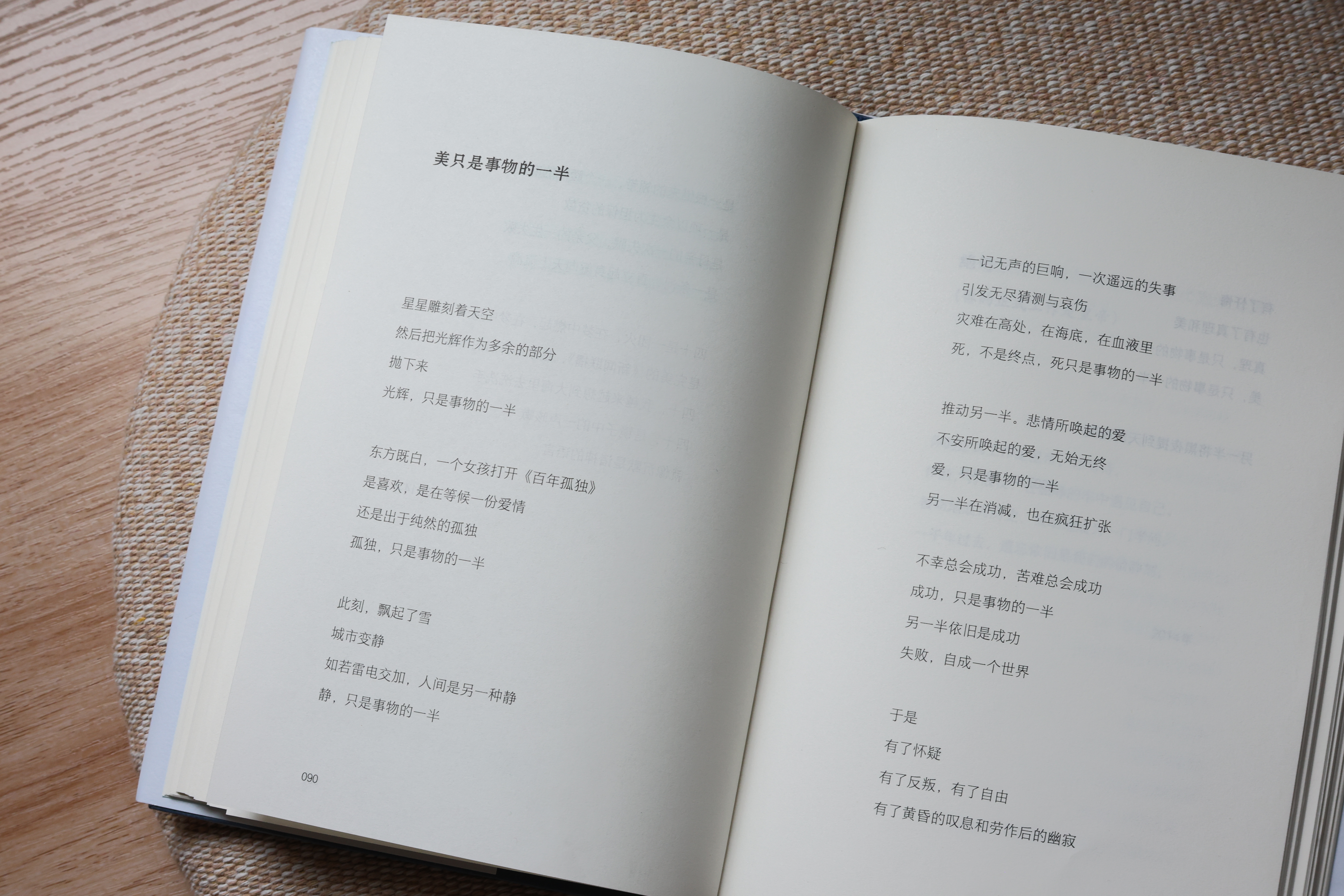

木叶《美只是事物的一半》

澎湃新闻:“木叶”这个笔名诞生于何时?它伴随你的诗而生吗?当时为什么想取这个名字?

木叶:我印象中是新世纪开始用的,不过几年前一个学生发来一张照片,是我1999年教初中时送她的书,扉页落款即“木叶”,我看到了也恍惚。如今,不少朋友以“木叶”为笔名,有男有女,有的写诗有的做戏剧,甚至在上海就另有其人。

木叶一词出自屈原的“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。不过,真说起来,以其为笔名,是和本名刘江涛有关。我很喜欢杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,因为当初看到“落木”的注解就是落叶,木叶。长江滚滚自然会想到“江涛”。再后来觉得,落木萧萧是纵向的天地间,长江滚滚是横向的人间,再加上也确实喜欢屈原,喜欢他的决绝与犹豫,于是就决定叫木叶。这么说有些煞有介事了,其实也很简单,归根就是被“木叶”或“木葉”这两个字莫名俘获。

澎湃新闻:你本科考上了复旦历史系,但并没有加入复旦诗社,似乎和校园诗社保持了一点距离。又似乎,你和当下的诗歌圈也保持了一点距离。这是为什么呢?

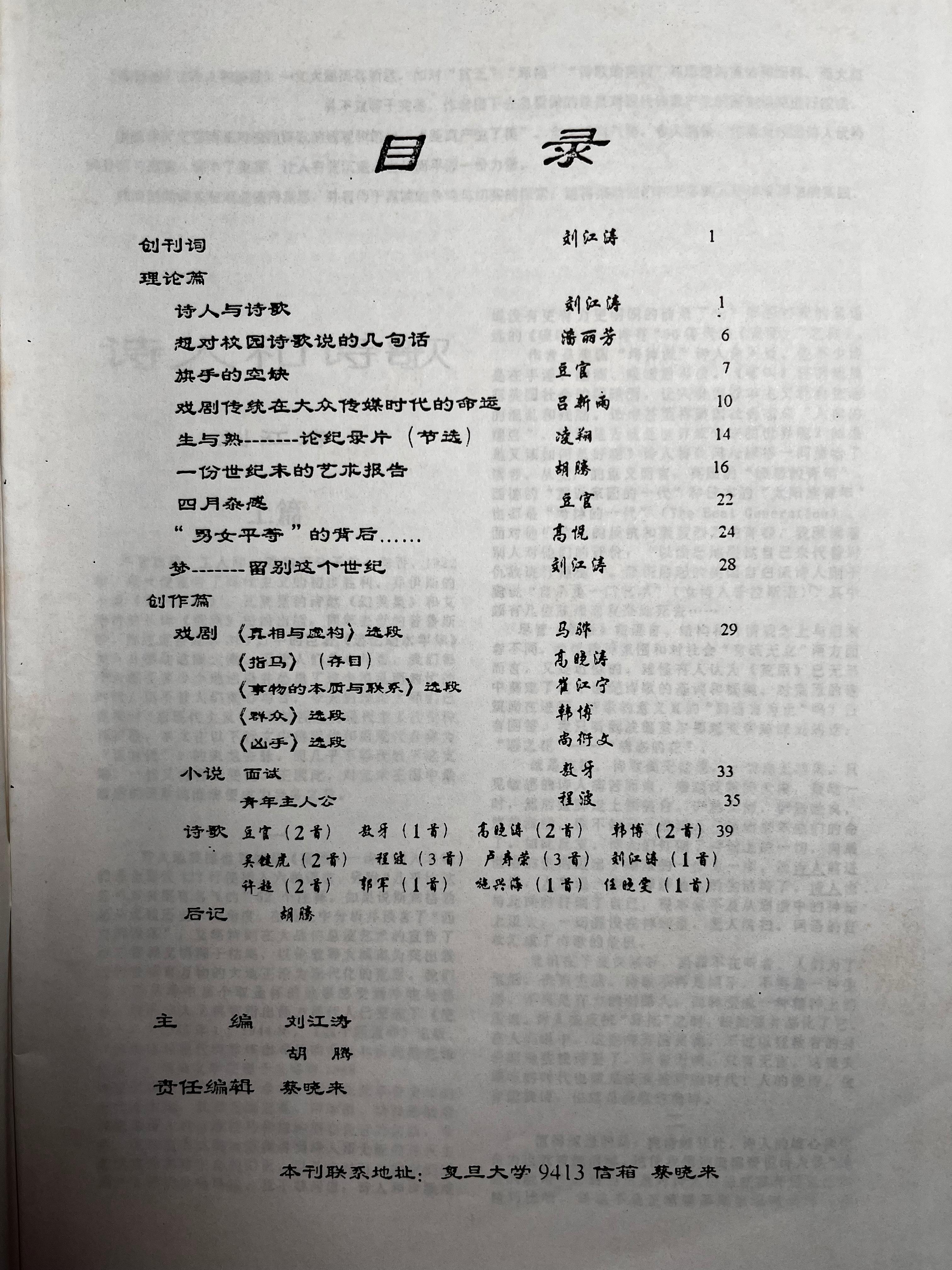

木叶:哎,可能都是被动的。当然,和自己的性格有关,也和社团、圈子的气息有关。不过,大学时虽未加入诗社,和不少诗社成员是认识的,有交集,1997年编《命运》杂志时还向他们约了稿。至于如今的诗坛,闹猛得很,更加考验美学创见和文本实绩,一切顺其自然吧。

澎湃新闻:你出过不少书——评论集、随笔集、访谈集,唯独没有正式出版过诗集。如果你的写诗开端从初中时代算起,到现在也有快四十年了。我有点好奇,为什么在写诗近四十年后才出了自己的第一本诗集?

木叶:哈哈,说四十有些吓人了,收入这本集子的新诗跨度是三十年。最初写过一些不严格的旧体诗,属于无意识和好奇。真正写新诗应该是1990年暑假。坦白讲在2004年时确实想出一本诗集,于是自己印,但是2006年后就比较淡然了,对此没有焦虑。

《乘一根刺穿越大海》的出版也有些偶然,按我自己的节奏可能还要晚上几年。这要感谢李宏伟兄的慨然策动,以及黄德海兄的推波助澜。用我哥哥刘海涛的说法,我们都属于那种很早熟又在某些方面有些晚熟的人。

澎湃新闻:按你的节奏,你想象中的节点是在什么时候?

木叶:也没有明确的时间吧。既然你追问到这里了我就把有些难为情的想法抖露出来,其实原本是想先出一本新版《白色的乌鸦》,回望或者说告别三十岁的自己。也想过先出一本《当代绝句集》,不过这两个集子都只是一个面向,似乎这么晚才出诗集,还是综合一些更适合。

木叶30岁时自印的诗集《白色的乌鸦》

澎湃新闻:新诗集《乘一根刺穿越大海》分为“对现在的回忆”、“漫长的序章”和“时间晶体”三辑,这是你自己的编排吗?背后有着哪些心思呢?

木叶:胡腾兄跟我有过很好很深入的交流。起初我只想收入2019至2024年的诗,因为这段历史太切肤了,但是有的内容注定无法刊出;再加上有三四个组诗在时间上都溢出了这个范围,所以这种想法缺乏可操作性;到底是五十岁出第一本诗集,似乎更整体展开才好,于是就精选了自己的诗歌。

于是,近五年的作品作为第一辑“对现在的回忆”,几个组诗作为第三辑“时间晶体”,其余皆为第二辑“漫长的序章”——从未料到自己的四十五岁会以那种惨烈的方式结束,时代轰然前行。有些东西再也回不去了。

澎湃新闻:为什么选定了《乘一根刺穿越大海》这个书名呢?

木叶:“乘一根刺穿越大海”这个名字一开始就定了,不过也想过“美只是事物的一半”“美女妖且闲”“所有的墨泼向虚空”,终究觉得最有意思的还是用一根刺来安慰大海,动摇大海。

在思南书局·诗歌店的诗集分享会。左起:张定浩、木叶、黄德海、王苏辛

写诗确乎是绝望和惊喜

澎湃新闻:接下来,想听听你“写诗的故事”。比如,第一次写,第一次写完给别人看,第一次写给特别的人,是在什么时候?

木叶:你问的这几个关于诗歌的“第一次”勾起不少回忆。1980年代的北京有太多人练气功,我的一个同学就很喜欢,拉我一起练,见我没什么兴致便有些失落。后来他发现我在练毛笔字,就向我展示“带功书法”——在练气功的状态下写毛笔字,很迷离也似乎有些不一样,我也就鬼使神差一起练了起来。他找来一些旧书、古书,里面为了证明“吐纳”的神奇往往会“有诗为证”或引一段诘屈聱牙的文言,也是怪了,春眠不觉晓天意怜幽草白日依山尽马鸣风萧萧固然好,但似乎没有这些漫漶文字读来带劲,再加上四五年级时,被一句古诗震撼,较早就隐隐觉得文字是有些神奇的。于是就自顾自写了些旧体诗。

初中时涂抹的那些,依稀记得的有“少年心事风与雷”、“冰雪消融少年泪”等,或深或浅有着李贺的影子。1988年姥姥过世,忘记是当年还是次年,我写了一首绝句让妈妈烧祭给老人家。1992年去河北香河看一个亦医亦巫的人,同车多人慕名前往,这次是奉母亲之命拟了一副对联,然后用楷书写好由妈妈送给她。除了写于1996年的一首《绝句》完整存在,其余旧体之作基本都散逸于时间,不过也还好如此,毕竟缺乏专门训练,否则今日得见不知有多么难堪。

现在能找到最早的新诗,刘海涛根据记忆、内容和字迹推断很可能写于1990年,我考上了北京九中,爸妈翻建了新房,买了一本又厚又大的相册,我应该是即兴在相册扉页写了这首小诗。就稚嫩的几行,相册还在,一翻开便可见,几乎是抹不去的污点了。

建于1990年的北房,同年木叶考上北京第九中学

澎湃新闻:从什么时候开始公开发表诗歌?

木叶:进复旦后发表过几次,不过这些校内报刊我手边都没有了。1997年和胡腾一起主编《命运》(后易名《声音》),发表了自己几首小诗和一篇诗论长文。真正公开发表是1999或2000年在《青年报》,第一次登上诗歌刊物是2001年在《诗歌月刊》,几个月前跟庞培老师遇见时谈到此事,他说似乎有点印象,我不好意思追问他的具体记忆是什么,不过当时他作为月刊的编辑收稿后回过一封短信,于那个年轻的自己是很振奋的。

《命运》的目录。那时木叶用了本名刘江涛

澎湃新闻:你有过两次自印诗集,那时对出诗集是渴望的吧?

木叶:自印诗集是1997年大学毕业前夕,印了两本《云》,一本送给她,一本自存。后来软盘坏了,纸本没了,这集子里的诗除个别几首之外也不见了。

再次自印诗集是2004年,《白色的乌鸦》。这一年三十岁,一共印了三十本,比上一本要厚一些也丰富一些,在一次聚会后半醉半醒地送给在场的一些朋友。那时自印诗集算不得什么很特别的事,身边写诗的朋友至少有一半自印过,如果说有渴望,那首先是对自由和爱的冲动,因为文字的诞生乃至面世既涉及私密和抱负,也受制于社会认知和审查机制。

澎湃新闻:还记得自己获得的第一个诗歌奖吗?

木叶:第一次获的是校园范围的奖,1996年复旦的诗歌奖,远远地见到了作为评委的陈东东。现场很热闹,我在门外匆匆张望了一眼就离开了,并没有上台,事先已拜托一个演话剧的同学代为受奖并朗诵。正式的诗歌奖,是2006年的中国时报文学奖,直到十八年后才第一次见到当初的评委陈黎先生,授奖词就是他执笔的。

澎湃新闻:写诗是否带来一些特别时刻——喜悦、平静、痛苦、自我怀疑?

木叶:大一大二时狂读狂写,一天能炮制多首,但是,很快就突然感到“美是困难的”。写诗确乎是绝望和惊喜。

澎湃新闻:怎么绝望,怎么惊喜?

木叶:我不是什么特例,所认识的多个朋友都是如饥似渴地阅读然后写,写,写。我经常逃课,然后在图书馆一泡就是一整天,在晚上九点半十点的最后一刻会遇见几个陌生而熟悉的面孔。我选修了多门历史系之外的课,其中一门是尼采哲学,莫老师年轻而有见解,上课时连窗外都挤立着学生,最后我没按要求写关于哲学的评论而是交了《尼采》和《梵高》两首诗,莫老师没说什么,而且评为“优”,那是我对1990年代复旦美好的记忆之一。

我大学四年有两个春节未回家过年,而是去浙江安徽等几个地方寻访那些历史中的人物。兰亭流觞、青藤书屋、三味书屋、长江风物等等都在,却又已是另一种感觉,当一个人看到广义之美的崛起或消逝,都可能绝望,又会因为感到自己或许也能做一点点事而欣喜。就像一个诗人所说:“万物已如此完美,这正是我的困境。”我想,这个完美是简单而复杂的,这个困境是致命的也是走向惊喜的必要一关。

澎湃新闻:有没有一个或几个特殊的节点,对你的诗歌创作意义非常?

木叶:1994年,主要是在心绪上认可了自己,一个历史系的学生开始期待写出不一样的诗。几乎开始完全信任自己是在1996年:读了很多的鲁迅、穆旦、卞之琳、冯至和戴望舒;此前对于中外诗歌有较广泛的涉猎,有喜爱也有反思,而这一年臧棣主编的《里尔克诗选》出版,三卷本的《博尔赫斯文集》也面市,使得此前那些零散的印象突然被点燃,升华。

这一年写了很多诗,至今留下来的也有一些。一首十四行被当时的女朋友翻译后拿给复旦大学的外教,这位老师参加过“越战”,平时也写一些东西,包括回忆录,他看了很是赞许,并邀我去他所住的专家楼,那是我第一次也是唯一一次给外国人包饺子。

2024年多米尼加国际诗歌节。右一为木叶

以推开天堂之门的力量

澎湃新闻:看后记,有几个人对你写诗意义非常,一个是村里的女知青,一个是妈妈,一个是“疯秀英”,一个是哥哥刘海涛。你认为,他们在哪些地方具体影响了你的创作?有些影响或许当时你未曾察觉,是后来慢慢意识到的?

木叶:好像是帕斯说的,现实是最遥远的。因为太多人事物就在身边却又重峦叠嶂。

妈妈语感好,爱讲故事,在我看来是村里的女英雄。可能因为她自幼眼睛不太好,所以观察事情的角度有些不一样。她从不掩饰自己的骄傲,有时只要我一重复讲某事,她就会立刻打断:“说过了,来点新的”;一次我有同学来家里玩,说您儿子很聪明的,她笑笑说这俩儿子加一起也不如我;我和哥哥作文被老师表扬了,她会说,当年我被迫退学一年后,作文还在被传阅,老师一遇到你姥姥就说让孩子回来上学吧,太可惜了……

1980年前后,木叶(左一)和爸爸妈妈哥哥的全家福。

人们一般不太谈北京郊区的知青,但他们确实是我童年记忆的一部分,就住在我家东面十几米处的房子里。《女知青》里的她有一个原型,又结合了别的姐妹。“蓝格裙子变出白衬衫变出英语和阳光”,“你转借给我一部/莎士比亚,没有封面与开头。/归还时我说,怎么全是对话?/那是生命中第一次像样的/沉默。所有沉默,皆为序章”。

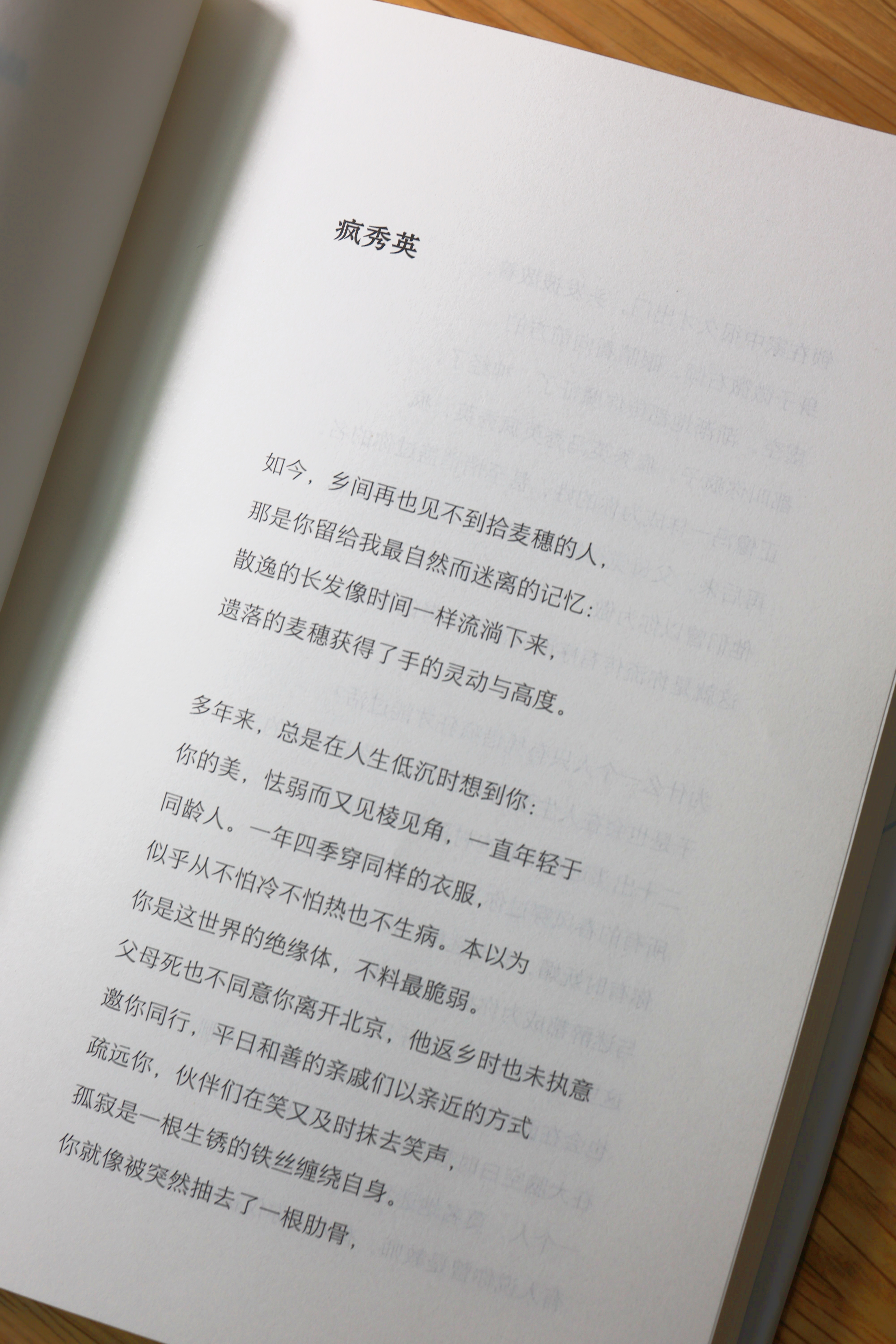

疯秀英真实存在,一旦写在纸上便少不了加减乘除。很久之前就想写她,还写过一个短篇小说但是烂尾了,终于在这首诗里呈现,尽管依旧尚未写出她和她这样人之美与悲情的百分之一。

哥哥刘海涛十几岁、二十岁就写下几十页的自传,长久震撼了我。

她、她、她和他可以说是我最初的“国”。在生命中总会遇到一些奇人、异人、趣人。风吹过他们,改变了方向,也改变了你我。

木叶《疯秀英》

澎湃新闻:这本诗集也收录了你有关她、她、她和他的诗,我想说它们非常温柔,非常动人,读它们的时候,我感觉我也走进了她、她、她和他的“国”,并惊叹于诗歌的画面感、感染力超过了很多小说。你自己是一个读了很多诗和小说的人,你对于文字的力量有着怎样的“迷信”?

木叶:刘海涛在书和本子上写“少年心事当拏云”,云能拿吗又如何拿?这对于四五年级、正值少年的我仿佛是一道光。他还把上下结构的拿写成左右结构(合手),一下子抓住我,也提供了想象空间。但后来才知道李贺原文是“拏”,开始觉得怎么涉及“奴”,后来一查才发现意思很丰富,拏除了有持取,还有“搏斗”之意,汉语太他妈的奇异了。

刘海涛每每根据影视主题曲的旋律,以周边事物为主题而即兴填词并唱出歌时的神采,像一个小魔术师。小时候穷,难得吃一次肉,爸爸就说“二八一十六,我先来块肉”,这时妈妈一脸嫌弃,但我觉得特有韵律感,这么糙这么俗常的事突然有了“魂”,我把这句话和前两年晦暗时期的物资短缺对位,写进了一首关于疫情的小长诗,这也是我最看重的作品之一,不过暂无法刊出也未能收入诗集。我后来关注“格律”也许与自幼这些耳濡目染有一点点关系。

我读大学时一直到世纪末,文坛风行重估文学大师,不止一个诗歌排行榜里穆旦是第一,我说不清谁是第一又究竟有无大师,但确实喜欢他的诗,如“你给我们丰富,和丰富的痛苦”,读前一半是一个感觉,读完整了则悖反,深化,神秘。二十来岁时特受兰波蛊惑,他说“我看见黄金,竟不能一饮”,黄金岂可一饮,无比激越而迷醉,我专门写过一首以他为名的十四行。还有很多,博尔赫斯《麦克白》:“我杀死了我的君主,是为了让莎士比亚,构思他的悲剧。”玛丽安·摩尔:“诗歌是想象的花园,跳跃着真实的蟾蜍”……

语言实在太有魔力,尤其是当其很好地与叙事以及情感缠绕连接。而最终,诸多努力又可视为对索德格朗一句诗的呼应:“给孩子/以推开天堂之门的力量”。

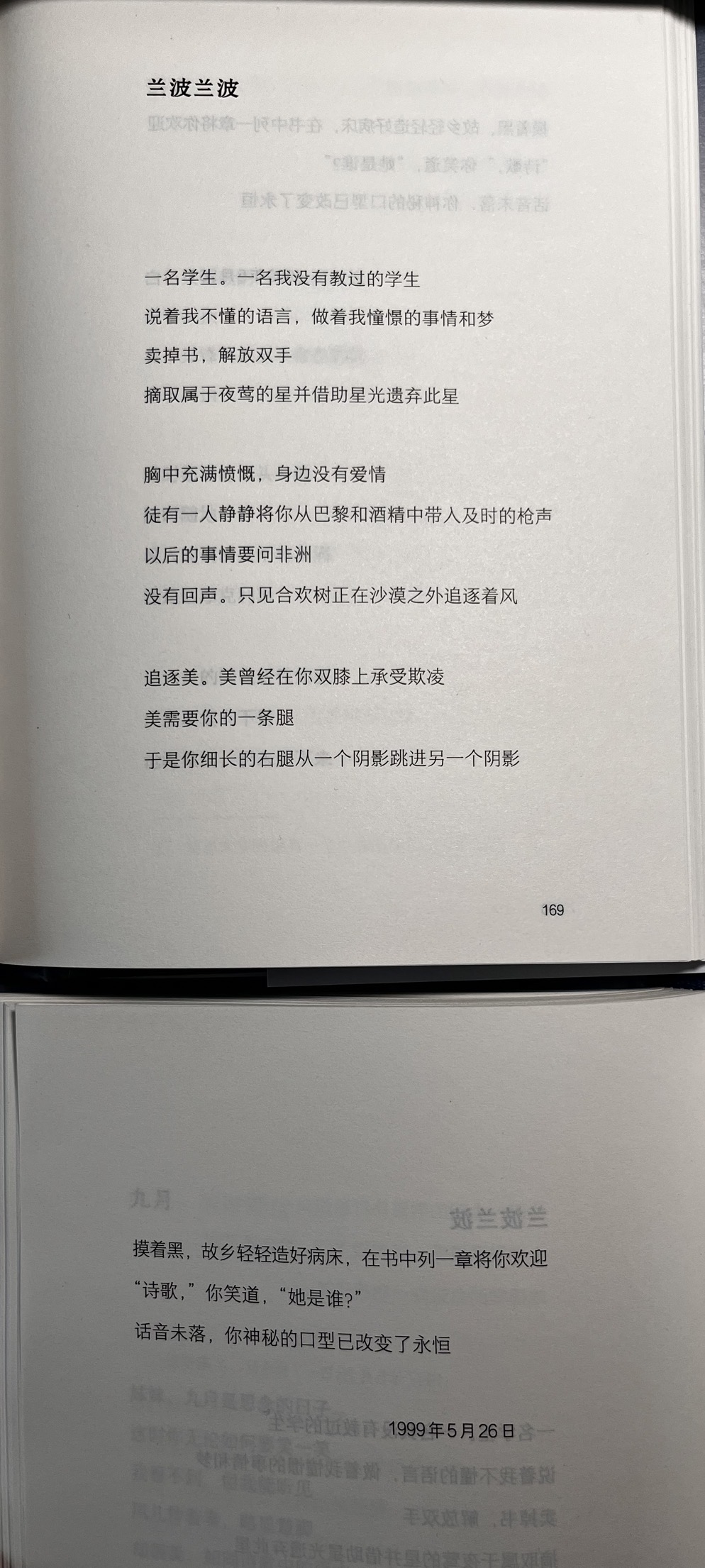

木叶写于1999年的十四行诗《兰波兰波》

澎湃新闻:你感觉你的诗歌创作风格来自哪里?

木叶:影响是一门玄学,说得出又说不清。被问过多次,列出过里尔克博尔赫斯兰波策兰庞德杜甫李白鲁迅穆旦卞之琳,还有戴望舒何以既能咏叹丁香雨巷又能伸出残存手掌、以及海子精神中的开天辟地世界必然破碎等,但依旧是糊涂账。我学的是历史,后来做老师,做记者,做编辑,或主动或被动,读书非常杂,各种营养如阳光进入身体,最终呈现给读者的可能已是月色或墨色。

兰波、里尔克、杜甫、鲁迅都太有名,在此我想说一下似乎没得到足够关注的索德格朗,其实她也有名而且重要,不过未能像茨维塔耶娃、狄金森等那么引人注目,但因为我几乎1993年一进大学就撞见了她,并为其生前的冷遇和语言的节奏所触动,我谎称从校图书馆借来的《索德格朗诗选》丢了,赔款后据为己有,我还虚拟过她对我说的三句话(收入《乘一根刺穿越大海》)。后来与她渐行渐远,但有一种精神气质依旧魅惑,她立于“悲伤的花园”,感知“幽暗深不可测”,却“要步行穿过太阳系”。

还有一些耻,一些痛,一些罪,一些恩义,至今无法尽言。

木叶与朋友胡腾合编的杂志《命运》。1993年入学不久,木叶发现了《索德格朗诗选》。

澎湃新闻:我们现在好像常常听到这样一句话——“这也算诗?”你认为,什么是诗呢?

木叶:我就是因为回答不了这样的问题,所以写了一首《诗歌的艺术》,可能这首百行诗依旧无法回答,但我还是想引一下诗的开头部分:

“人生不如波德莱尔的一行诗”,很多年前,

你喜欢这样的言说,而今依然感慨,却更为

感动于“我是诗人,不过还没有学会写诗”。

…………

“鹰乃学习”,人也如此。习是复习,温习,

而你更愿接受“实践说”,习见到学,

相当于杜甫见到李白。

澎湃新闻:你心目中的好诗是什么样子的?

木叶:最好的诗,其实是没有标准的。最好本身就意味着对既有标准的反叛,以及重立审美契约。意外,震惊,既有突然的美,又仿佛能开放无数次的花,我喜欢这样的诗,可惜只能引录其中几句:“醉心于/那些中国诗人/和他们无瑕的痛苦”(吉尔伯特);“黑马来到我们中间寻找骑手”(布罗茨基);“不停努力,为努力本身而努力”(米沃什)。

澎湃新闻:你允许自己的诗歌审美发生变化吗?

木叶:我的审美一直在变,主动地,被动地。有的诗,2004年结集时我未收入,而今编《乘一根刺穿越大海》时毫不犹豫就收入,仿佛失散多年的兄弟。又比如,当年喜欢兰波、波德莱尔但就是不喜欢艾略特,而今觉得中国恰恰缺乏他这样壁立千仞的大诗人。

澎湃新闻:有关诗歌,你认为当下有哪些现象/趋势是值得警惕的?

木叶:问题很多,最重要的一条是诗者和读者的脱离,个体心灵与社会心灵的脱离。当然,也确实有极少数的人似乎生来就是要在思想、美学与文本上开天辟地,不是谁都能迅速跟上的,这样的人我也认。

诗是诗的目的。诗也是社会中的诗,时间中涌起的诗。

很多人在谈未来,但是没有从真正广阔的现实出发,也缺乏对新科技和人生人性困境的洞察。也正因此,我期待那些真正胜任于这个时代的诗歌,具体及时而又幻美地在现实与未来之间奔跑的诗歌。

随笔集《那些无法赞美的》

诗歌的宿命是超越诗歌

澎湃新闻:读你的诗,我经常会被其中定格的画面感动。对你而言,一首诗往往是如何开始的?

木叶:谢谢你。其实,一首诗的到来,有多种可能。诗歌往往是泛彼无垠,而又种瓜得豆,也就是说,一方面必须走向开阔复杂,一方面也要接受东成西就。

写作不是照镜子,不能太相信作者的话。因为一首诗是数不清的花开花落,那个最初的动因也许在最后已经消失,甚至走到了反面。

不过也有的诗比较清晰,我试着谈谈。《乘一根刺穿越大海》这一首,我最初是想写一条鱼,也正是在那个时期,很希望完成一组带有古典意象的新诗,所以此诗最初叫“子非鱼”,但写着写着发现鱼最触动我的是把千百根刺纳入自己的血肉,而又穿行于江海波涛之中,它疼还是不疼呢?再加上其他感触与思虑,后来就有了《乘一根刺穿越大海》,也有了《思凡》对刺的另一种试探。

澎湃新闻:你日常也阅读、编稿子、写评论,那么写诗大约占比多少呢?

木叶:我诗写的不算多。其他文字写的也不多。惭愧。我做得最多的是访谈,政界商界文艺界娱乐界,还包括三峡移民、汶川抗震军民等,粗算一下,长长短短有一百多万字,关于先锋小说的部分已出版。从今年开始,希望更勤力,多写一些。

写诗时间的占比很难说,有时魂牵梦绕,有时又日月两讫。用朋友柳绦的话来讲,很多杂事或许都是在为诗歌做准备,诸多付出指向一些长短句。

记者时代的木叶 摄影:陈村

澎湃新闻:这本新诗集里,有3至5行的当代绝句,也有百余行的小长诗和几百行的组诗,你对诗的长度有着哪些思考和偏好?

木叶:我没什么偏好,量体裁衣。其实,写得足够长和足够短都很难。同时,我希望在诗歌的“仪式感”上做一些尝试,从“当代绝句”到更纵深开阔的作品。希望无论在狭义还是广义的形式和内容上均有所发现。

诗歌创作上,我相信内在的先锋与独抒性灵,同时因为这个世界越来越复杂,越来越期待——综合的创造——古今中外及物不及物自由不自由可能不可能等资源的集成、集大成。

澎湃新闻:一个人的时候,你会朗读自己的诗吗,读出声音的那一种。隐隐感觉你也在意诗歌的格律、音乐美,是这样吗?

木叶:这个观察很有意味。我确实有时会读出声来。不过,诗歌的音乐性和通常所说的音乐不完全是一回事,某种程度上,诗歌是意义和无意义的变奏,意义和无意义的音乐会。多年失败的教训和小小的经验提示我,要坚持先锋的精神和破局的意识,同时适当注重格律,换种说法就是注重诗歌的“仪式感”,这样会带来不一样的诗歌。大胆破坏,小心建设。

澎湃新闻:你的诗歌创作规律吗?有什么创作习惯吗?

木叶:不规律,无习惯。美和挫败,谁也不知道哪个会先行到来或结伴而至,她或他突然击中你,击倒你,这时你就知道诗歌近了。

澎湃新闻:诗歌于你的生活而言意味着什么?

木叶:诗歌不解决我的任何生活问题,甚至更让我沦陷,无名的愤怒,无谓的欣喜。终究,诗歌与我互为意外,又互相安慰。

澎湃新闻:你希望你的诗有受众吗?比如,出了新诗集,你会暗暗期待更多人看到,更多人共鸣吗?

木叶:毅然决然,对语言的实验和对时间的信任,总是宝贵的。不过博尔赫斯的话也值得思量:一首诗歌的命运就是为了和读者的相遇。至于究竟是什么读者、什么量级的读者,这由不得自己。不要奢望知音。不过,抗拒交流,那还写出来做什么;不能触碰具具体体的人生人心,那写出来是否也是辜负。

澎湃新闻:在今天的大众阅读里,诗歌是小众的,你认为诗歌的意义在哪里?

木叶:诗歌是最无形的万有引力,我在《万物赋诗》一文里谈到过这个意思。至于意义,我可能更看重广义的诗意诗性,它们不仅仅存在于具体的诗歌文本里,更存在于辽阔的人心和人间,甚至是世间所有力与美的根基,也可能是金字塔尖——在这个后现代、后人类纪依旧如此尤为如此,譬如AlphaGo对人类对棋手而言就是诗意的挑战与进阶,游戏《黑神话:悟空》也颇有诗意和感染力,AI手术大师、星链、太空互联网等科技与设想也都是关乎民主民生而又充满诗意的。

说到底,破圈也好,小众也罢,那些狭义的创造性诗歌以及思想、科技等,都是世界推进乃至新生的无形原力,是从0到1的关键所在,来源于想象力也是新的想象力与美的源头。

木叶在爱尔兰海边,乔伊斯写《尤利西斯》的一个地方。

还没有评论,来说两句吧...