东巴文化三书(《守望东巴》《摩梭仁者》《纳人乡韵》)是一套颇能触动人心的民族志。这三本书包含文化志、口述史和影像志,特别是《守望东巴:云南宁蒗油米村摩梭人文化志》,字里行间能感受到研究团队对油米村人生活的理解和共情。在《摩梭仁者:云南宁蒗油米村东巴口述史》中,能看到东巴们亲述对东巴文化的体会以及对文化传承的担忧。出于对我国西南地区环境人文的兴趣,我联系上了该书作者之一、中国农业大学人文与发展学院社会学与人类学系教授孙庆忠。

东巴文化三书(《守望东巴》《摩梭仁者》《纳人乡韵》),中信出版集团2024年8月版。

孙庆忠曾师从民俗学家乌丙安和人类学家黄淑娉。从1995年第一次下乡做田野工作开始,他每年至少在村里住上一个月,30年来不曾间断。他的研究领域中包括农业文化遗产保护与乡村发展,担任农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会委员。近年来,在陕西佳县、河北涉县和内蒙古敖汉旗等农业遗产地进行村落社会研究与乡村建设实验,在抢救与发掘村落文化的同时,积极探索乡村复育之道。

他主持编著了“全球重要农业文化遗产·河北涉县旱作石堰梯田系统文化志丛书”(《石街邻里》《历史地景》《食材天成》,同济大学出版社,2023年)、《农业文化遗产与乡土中国》、《农业文化遗产与年轻一代》(中央编译出版社,2021年),“全球重要农业文化遗产·陕西佳县古枣园泥河沟村落文化丛书”(《枣缘社会》《村史留痕》《乡村记忆》,同济大学出版社,2018年)等。

据孙庆忠介绍,到目前为止,全国共有六批8155个中国传统村落,油米村是其中的一个,虽未列入中国重要农业文化遗产名录,但这里的坡地农业,特别是金沙江干热河谷地区的坡地农业颇具特色。

中国农业大学人文与发展学院社会学与人类学系教授孙庆忠

这项立足于村落、旨在挖掘和整理东巴文化的工作,源于农民种子网络团队与孙庆忠的合作。农民种子网络是由宋一青发起的研究和公益团队,他们在全国各地从事农民传统种子收集和乡村发展工作已有20年。2017年,在一次座谈中,宋一青向孙庆忠提出希望能得到协助,将团队的研究从种子层面拓展到更全面的村落调查和乡村建设。随后,由农民种子网络6人加上孙庆忠及其一名博士生组成调研团队,于2018年至2021年在金沙江支流无量河畔的油米村开展了调查工作。

关于摩梭人村寨油米村的研究众多。被西方誉为“纳西学之父”的约瑟夫·洛克在其1947年著作《中国西南古纳西王国》中就提及了Yu-mi(油米)。20世纪60年代、80年代,直至新世纪,我国的民族学、语言学研究者都曾多次到访油米。

在我国的民族识别中,摩梭人被认定为纳西族的一个分支,但实际上,摩梭人的族群认同存在内部差别,也有很多支系。东巴三书中研究的油米村摩梭人,自称“阮可”,意思是“江边人”。他们是根据自己的时间和空间方位来确立自己族属的名称——在金沙江蝴蝶形大转弯处,现在一共有约7000人使用同一种语言,保持相同的文化传承。孙庆忠说,这也是我国西南一些少数民族的文化特质,他们都有神山圣水的信仰,崇拜自然神。

油米村最为独特的地方就是东巴和东巴文化。2020年,通往油米村的水泥路终于修通,外面的世界也通过掌上的屏幕潮水般涌进了村民的视野,油米村的东巴们对文化的传承也持有不同的看法。对此,孙庆忠觉得,油米村强调的两个字就是“适应”,一个是适应自然的生态,另一个是适应社会的人文生态。但“变的是形,不变的是神”。

摩梭人的自然观

澎湃新闻:油米村摩梭人如何看待人与自然的关系?他们的自然观又是如何体现在生产生活中的?

孙庆忠:按照摩梭人的经典东巴经,人和自然是同父异母的兄弟,他们本源是相同的。它用拟人化的方式告诉我们,人和自然的关系应该是和平共处的,应该合理有度地使用资源。

这是他们一直要秉持的基本理念。如果亲兄弟不和谐,自然会产生灾难。这是东巴经告诫他们的,东巴也是通过口耳相传,(使之)成为信奉东巴教的族群共同遵循的生活准则。所以在特殊的情境下,我们才看到油米村摩梭人与自然的关系是亲近的,他们不破坏自然。这是我们西南一些少数民族共同拥有的文化特质,他们崇拜神山和圣灵。

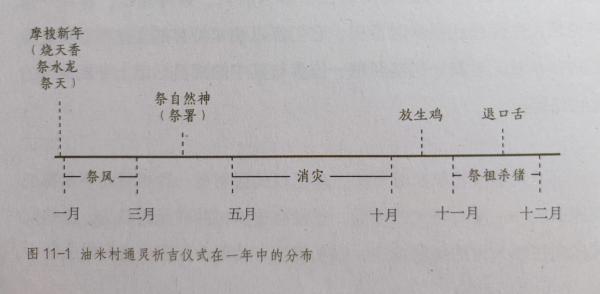

实际上摩梭人从每年的新年开始,也就是我们汉人农历的十二月初一,就开始有各种各样的仪式,包括祭水龙、祭天和祭自然神。这些仪式,在一年中的400多场活动中传递的核心精神就是崇尚自然,铭记自然神,以此来寻求人和自然的平衡之道。我们也由此可以看出,摩梭人的整个生产生活是与祭祀活动紧密相关的。

围绕着生产和生活进行的这些祭祀活动,一方面是要表达人对于自然的虔诚与敬畏,另一方面也是期待自然能给人以恩赐,让四季平安。这种观念在老百姓的生活里,以及摩梭每一位东巴的口述中,都有非常清晰的表现。

我记忆比较深的就是石玛宁,他现在是石姓的大东巴。在他的口述中,他提到自己十多岁时,村里发生了一场大洪水,洪水暴发后,那些坡地被冲走,山林也遭到了破坏。他认为这就是人类破坏自然的结果。他表示,如果人们不保护自然,山神将会发威,后果就会显现。一旦出现这种情况,人们的生活将陷入混乱,所以东巴有责任与村民沟通,守护好家园。

澎湃新闻:关于传统智慧与生态保护的关系,早期人类对自然的崇拜会反映在人类的生活中,成为一些宗教或生活习俗,从客观上保护了生态环境。随着科技的发展,人类能力增强,这些传统习俗消失,生态会相应地恶化。您觉得是这样吗?

孙庆忠:这种趋势在历史上确实存在,但只要这个族群还集中居住在一起,山水家园就没有改变。实际上并不像公众想象的那样。

我们去过哈尼梯田,在那里待过几十天。实际上,哈尼梯田之所以能够延续1300多年,在全国各地因气候变化而变得越来越缺水、干旱的状态下,却始终保有丰沛的水源。就是因为这里“四素同构”的生态系统。四素同构是指它的山顶有森林,山坡是村庄,村庄之下是梯田,梯田谷底是河流。河水蒸腾后返回森林,森林滋养村庄和梯田。这就是有机循环的农业体系。

当地人不论多穷都不去山顶神林碰触一草一木,否则就会冒犯神灵。这种神灵观念和自然观念,一直存在于老百姓的心中。所以我们不能简单地认为,现代化加速了变迁的进程,老百姓就失去了理性。在少数民族地区,他们有自己的乡规民约或习俗惯制。所有这些都为保留这种人与自然关系的生存理念留下了很好的空间。

趴在山肚子里的村庄

对于油米村来说,它就好像趴在山肚子里一样,周边的神山和圣灵一直活在村民的生活里。老百姓修建传统民居土掌房,要靠虎头山上的木头,回到家的时候要经过加泽大山。因此,在取木头之前,必须请东巴进行仪式,要请山神理解。取什么样的木头、运回来用什么样的木头,都有心灵的约束。从这个意义上来说,很多少数民族地区能成为我们国家的生态涵养区,这与这种文化观念直接相关。

科技发展的确给我们带来了太多变化。过去的伐木工作与今天使用机器伐木是两回事。但这种传统习俗,在我们走过的边疆少数民族地区并没有消失。如今老百姓不愁吃穿,他们对于生态环境的保护也在某种程度上变得自觉。我们不能简单地做一个判断,那就是科技的进步必然导致环境破坏。这里强调的“种养循环”和“农林结合”,这八个字实际上展现了古老的农耕技术如何仍然活在村庄之中。

山地农耕文化的改变

澎湃新闻:书中提到油米村水稻消失的过程,“现在不种水稻,却天天能吃上买来的大米了”。这背后是一个什么样的粮食供应大背景?

孙庆忠:20世纪80年代后期到90年代初期,国家由计划经济向市场经济转型,给乡村解绑了。1993年粮票废止,1998年全面放开粮食市场,2006年农业税取消,农民不再交公粮。这些都是老百姓生活变化的大背景。

这种转型给乡土社会带来了福音。老百姓不必依靠家里一亩三分地来维持生计,可以通过市场经济实现粮食的自由买卖。这就是那里的老百姓不种水稻,却能每天吃上大米的原因。

与此同时,农民可以自由改变种植作物的品种。我们当年去采访时,“种什么、如何种”也是一个重点。因为种水稻需要水源,而坡地农业的水主要依靠山里的泉水。如果水量不能保证,水稻就不可能很好地生长。另外,种植水稻需要大量的劳动力投入,整个家庭都要参与其中。当下劳动力外出,以及干热河谷地带特定气候变化等因素的影响,都决定了农民必须放弃种植水稻。

我们听村民讲,村里有人坚持种水稻,但全村只有他一家种,结果鸟几乎一次性把他家长出来的稻谷吃光了。这种惨痛的教训对于老百姓来说是可怕的,所以他们只能自然地选择放弃。老百姓现在主要种管理相对简单的玉米。

虽然油米村民不种水稻了,但每年十月初一还有尝新节,作为尝新米的庆祝活动。因为可以买到大米,祭祀祖先并请长辈品尝新米。

我们应该怎么来看待老百姓的这种选择?作物的更替实际上是自然选择,也是他们适应环境的一个过程。这是一种提高生活质量的努力,要不然如此多的劳动力投入对他们来说简直是无法承受的。关于作物的选择,我们无需用过多抽象的理论来框定老百姓的生活。随着自然环境的变化,他们需要改变作物的品种,这是谋求生存和发展的必经之路。

澎湃新闻:2020年通路对油米村的农业文化带来的改变是什么?

孙庆忠:准确说,从加泽村委会通往三江口的路是2012年修通的,它对于进出油米村极为重要。2020年修通的是加泽村委会到油米村的路。这两段公路修通以后,老百姓买东西就不再那么费劲。过去,如果村民想在外面买袋面、买点米,必须翻过几座大山,起码要翻过加泽大山,大概要走半天。这种路的改变给当地的农业生产带来了更多的便利,对老百姓的谋生来说更是如此,尤其是在外出打工成为村民主要的生计方式之后。

油米村的传统民居土掌房

路的修通也悄然改变了老百姓的生活,比如油米村的传统民居叫土掌房,是用木头和泥土夯出来的。土掌房需要大量的人工、物力和财力。道路的修通,让石头砖瓦进村都变得容易了,这在只能就地取材的过去根本不可想象。如今村里最后一座古老样式的土掌房,是阿公塔东巴家修建的,再往后修的房子都是以石头和砖为主材料建筑的。

这种改变让老百姓与外界的接触更加广泛,物资的运输和交流也变得更加便利。人们的观念当然因此改变了。

我在陕西和河北编写农业文化遗产地的村落文化志时,最后一章都谈到路的影响,它实际上建立了山内世界和山外世界的连接,除了能够看到老百姓经常走和使用的这些路之外,还有陆路、水路和文化之路。

路的改变从物质生活到精神生活,改变了老百姓原有的生活轨迹,改变了他们的生活样貌。尤其是今天,油米村的孩子们都跑到大理、昆明,甚至更远的地方去读书。这种生活环境的转换一方面在改变他们的观念;另一方面,他们也以自身的方式重新审视家乡文化。这里有他们始终坚守的部分,同时也有适应新生活而不断变化的诸多面向。

澎湃新闻:很多东巴的口述都提到了上世纪九十年代中期开始去四川木里的金矿淘金。淘金潮给当地带来什么变化?现在的情况怎么样了?

孙庆忠:现在不淘金了,国家对于矿藏的开采都有了严格的限制。新世纪之前,油米村的基础设施建设跟不上,农民想出去打工是非常艰难的事情。在采访过程中,我们经常为此落泪。为什么会这样呢?到目的地也不过就100多公里,但要走上几天几夜,尤其是崎岖的山路,还要露宿。我们在城市里生活的人是很难想象的。

在这三本书中,我最看重的是东巴口述史,因为我总觉得它记录的不仅仅是这一代人的生活,通过东巴们的讲述,我们依稀能够看到他们的父辈、祖辈,甚至可以追溯到几十代、十几代人的生活样态。

他们与自己的祖辈不同的是,有些东巴出生于上个世纪七十年代(如石玛宁是1974年,阿泽里1979年,杨给苴1978年),在他们十七八岁的时候,也就是1995年到2003年这八年间,他们都跑到四川木里藏族自治县的耳泽金矿去打工。当时开金矿的人没有什么资质认证,老板有钱,就到那里包了一个山头开金矿,经常发生事故。他们说想想都后怕,那些日子不知道怎么活的,但为了那一天60块工钱就要冒险。这是他们所经历的生活。

无量河自古以来更以金矿著称,明代丽江木氏土司在此开采金矿,明末清初时由木里土司接续。丽江的木氏土司、木里土司早已作古,淘金传统却代代传承下来,金矿吸引了一批又一批汉人来到木里一带淘金。油米村的很多人家曾以淘金为生,如今每年腊月初十村民的祭河神仪式,就是对大自然这份赐予的回报。

淘金究竟什么时候结束呢?新世纪的第一个十年,国家明令禁止了此地金矿的开采。另外,相比之下,如果村民到城市里打工一天可以挣50块钱的话,他也不会考虑去冒险挣100块钱。到2010年左右,村里就再也没人去金矿打工了。

澎湃新闻:口述史里多次提到,“做东巴是额外的工作,家庭、打工、做东巴之间需要平衡”。从外人的角度可能无法理解东巴需要平衡的是这三样。资本主义席卷而过,很多有独特文化的村庄都选择了先发展经济,为什么油米村的人能够一直坚持自己的文化信仰?或者说,油米村还能坚持多久?

孙庆忠:油米村虽然只是83户、405人的小村子,但一年间要举行400多场仪式,可以说是“仪式里的村庄”。这些仪式世世代代都由三大家族的东巴来主持。这造成了一个现实困境:如果东巴要做仪式,就很难外出打工;如果不出去打工,生计又何以维系?

虽然油米村被封锁在大山里,但村里的孩子要上学、要买大米,这些都需要钱。而东巴出门进行一次仪式,应达(请东巴做仪式的那一家)所能提供的不过是两个鸡腿,或者杀猪时给一个猪腿,现在最多也就给200块钱。在这样的情况下,东巴的生存面临危机。

比如石玛宁东巴有两个孩子,阿泽里东巴有两个孩子,他们都要读书。在采访石玛宁东巴时我特别感动,他说出去打工能赚钱让他很高兴,能解决家里很多问题。但当他接到叔叔用东巴文写给他的纸条时虽然心里很矛盾,却义无反顾地回到村里。这种矛盾乍看起来难以理解,但细究之下,这就是东巴作为祭司角色所肩负的神圣使命,他必须担当起这个责任。

油米村现在最年轻的东巴是1986年出生的杨泽礼,也就是杨多吉扎实东巴的儿子。当80后不再完成东巴的使命时,90后和00后会学习东巴吗?这也是我们研究油米村时始终关注和忧虑的问题。

东巴一旦选择回来继续做东巴、为人消灾祈福,就需要有人供养。因此一般情况下,一个家族里会有人为他们提供必要的保障。比如杨玛佐东巴,从小开始学习东巴,他的三哥这辈子没有娶媳妇,在外打工挣钱供养他。这从一个侧面反映出当地人对东巴文化的敬畏和守护。

澎湃新闻:有学者注意到上世纪90年代丽江古城申遗成功后出现了“东巴进城”的现象。东巴口述史中也提到,油米村的东巴要去丽江参加东巴培训班考证。杨布里东巴说:“丽江的东巴是旅游文化,我们这是民间文化,我们做舞蹈表演是不行的,就是罪过了”。文旅和民间文化之间是否存在不可避免的冲突?

孙庆忠:这是西南很多少数民族地区面临的共同问题。在保留自身民族文化的过程中,我们的确面临着社会需求与文旅打造之间的冲突。今天有不少地方善用并深度理解了活在民间的文化,但还有很多地方管理者和开发者对民间文化的理解过于肤浅。

这种冲突的产生有其深层原因。在很多人的观念中,一说到乡村发展,好像只有旅游这一条路。但全国有2617000个自然村,691510个行政村,如果村村都搞旅游,结果岂不可怕?这是对民族民间文化的亵渎。我认为,在文旅开发中一方面要深度了解活在民间的文化应该如何用,另一方面民间文化本身也要保持一份尊严和自觉。

2011年4月8日我曾采访我导师乌丙安先生,他是中国非物质文化遗产保护的首席专家。

他说,我国西双版纳的泼水节源于古印度佛教“浴佛节”,每年傣历四月中旬举行三至四天。到了节日,男女老少穿上节日盛装,妇女们各挑一担清水为佛像洗尘,求佛灵保佑。“浴佛”完毕,人们就开始相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走所有病灾,得到幸福和吉祥。然而,现在却把这个神圣的节日开发为一年365天疯狂嬉闹天天泼水的旅游项目,大赚其钱,而且大字广告就在那里张贴着“西双版纳天天欢度泼水节”,看了这个,我都为佛教文化和民族节日遗产掉泪,让东南亚佛教国家的友人都为我们蒙羞。

老人家的话是对旅游开发乱象的警示。回到油米村的话题,游客想看到的仪式,必须按照当地人的生活节奏。因为东巴文化中很多舞蹈都是与特定仪式相配套的。比如龙舞、虎舞、狮子舞、鹰舞、孔雀舞、大象舞、野牛舞、蛇舞、牦牛舞等,每一种舞蹈都有其特定的仪式场合,有的是一定要在丧葬仪式上才能跳的。离开仪式场合表演这些舞蹈,在当地人看来就是对神灵的亵渎。如果我们只为迎合观众而表演,那就是对自己文化的极大不尊重。

国家视角下的乡村治理

澎湃新闻:《守望东巴》中提到的东巴协会这个机制,听上去颇具现代感,其成员包括东巴、族长、家长和村干部等。东巴口述史中说,东巴是东巴文化的坚守者。那么,我们是否可以用当前乡村建设的分析框架,将东巴简单地理解为村庄的文化“能人”?抑或油米村因其特殊的文化基础,形成了一种不同于汉文化村庄的独特治理模式?

孙庆忠:东巴协会是外部人士鼓励他们使用的名称。然而他们的生活依旧,这种协作在过去就存在。例如,如果东巴外出打工,就会有其他人帮他处理事务。这样才能保证每个人完成他们的职责,同时解决家庭的经济之困。村里最重大的事件就是丧葬仪式。老东巴的去世是最隆重的仪式活动,全村都要行动起来。如果是杨姓的东巴举办这样的仪式,石姓和阿姓的东巴要来做辅助,因为有诵经的、跳舞的、敲锣的和鸣鼓的,这些都是需要东巴的相互协作。

东巴协会的成员有东巴、族长、家长和村干部。现在的村书记是石玛宁东巴。东巴和村干部是结合的。石农布既是侠武,也当过村长,也是他们姓的族长,还是他们家的家长。这几个角色在村里都是混同的。所以,东巴文化在村里是主宰。

孩子出生时,一定要请东巴举办仪式庆生,同时要根据方位来起名字。人死后,一定要由东巴举办大型仪式,将亡灵送回祖居之地。东巴需要按照神路图,一路送走亡灵。在举办仪式的时候,一本一本东巴经,一念就是一天、两天或三天,就是要把魂灵送回到祖居地。在生命的两头,迎生和送死都是由东巴主持完成的。可以想象,村子整体生活节奏是多么依赖东巴文化。

东巴和村干部在村庄治理中的角色实际上是一体的。他们都认为,家庭和谐,村落就不会混乱。那怎么能做到这一点?必须有东巴和仪式,才能让所有混乱的事物变得井然有序。

我们在泸沽湖摩梭人博物馆举办图书发布会时,有一位朋友问我,油米村人在举办转山节和各种仪式时,都要有一个除秽仪式,用清香木等植物来除秽。在他们的信仰中,水龙神象征着洁净,“不洁”打哪儿来呢?我说,他们所指的不洁,是对于生活秩序的破坏者,就是破坏东巴经所界定的人与人、人与物、人与自然关系的行为。从这个意义上,我们就不难理解其所谓的不洁在于心理,在于一种东巴教所约定的心灵秩序。

至于为什么要给村里的组织冠以东巴协会的名字,我只能说是在用现代生活观念去分析古老的生活方式而已,并没有什么超越传统的实质性内容。

村庄的未来

澎湃新闻:关于东巴的传承,几代东巴对下一代学东巴的看法也不同,有的认为要主动从娃娃抓起,有的认为让孩子先上学,等有了文化再领悟东巴文化会更有悟性。石玛宁东巴说“顺其自然”。从学者的角度,您怎么看待东巴文化的未来?

孙庆忠: 我的油米村之缘可以追溯到上世纪九十年代初,读研究生时对东巴教、东巴经和象形文字的了解仅限于文字记载。2018年,我首次走进油米村,就赶上了转山节,也见证了村民松次为他在大理大学读医的儿子林青举办的消灾仪式,了解到他刚读大学时就与姑姑家女儿定好了婚约。这些信息一股脑地冲击我,我一下子就被这个摩梭人村落迷住了,尤其是跟老东巴多吉扎实接触之后,我更是被他的内在修养和谈吐所打动。

杨多吉扎实东巴

东巴在村里不仅仅是一个巫师、祭司,还是融歌舞、经书、诗画于一身的“通灵”人物。当我知道村里还有九位东巴和两位侠武时,我简直被惊得合不上嘴巴。我不敢相信,在现代化如此快速的当下,在无量河畔竟然还有这样一拨人和他们的生存方式。正是这些谜团驱使我们记录下这个时代难得一见的村落形态。

油米村的东巴文化为什么能持续?学东巴、做东巴都很艰难,为什么一辈又一辈的东巴还在传承香火?我们不得不承认文化与信仰的力量。我们不能小看这个小村庄每年上演的400多场仪式。

我第二次去油米村时,与老东巴坐在他家房顶的小藏经楼上聊天时,我突然感觉到,那些祭天仪式、祭风仪式、消灾仪式、退口舌仪式,并不是简单的与神与鬼的沟通,而是对村民进行教育的生活课堂。油米村的老百姓就是活在东巴经世界里,在与神交流的过程中,东巴传递的是人和人之间如何相处,以及人和自然如何和平共处的生存理念。如果不以此为基点,就无法真正地理解村民的观念与行为。走到这里时,你才知道自己已经进入了文化的隧道,你必须坚信东巴文化的存在并相信它的延续。

虽然年轻一代的东巴出去打工,但他们在生存和履行职责之间游走的过程,却让我们看到了东巴文化自身的魔力。东巴们常常提到,孩子们要先上学,因为不懂汉语,日后生存就会困难。但同时他们更清楚,“没有东巴文化,我们这个民族就失去了灵魂,活不下去了”。这是他们在生活中不得不做出的艰难抉择。

那该怎么办?他们对生育保持着开放的态度,一定要儿子,目的是延续香火,同时也是希望能够为这个民族和小村子选择东巴的传人。这份心念已经在润物无声中影响到了晚辈,比如阿公塔的儿子阿玉龙。我们无法想象一个时尚的小伙子从丽江又跑到昆明,归来后他说,家里的东巴没人传承,我爸爸是东巴,如果不传承,我们的东巴就会消失。为了这份使命,他可以放弃很多。

我们真的没有必要过多的焦虑,就如每次我和老东巴多吉扎实谈及此事,他都会说:“我们油米村的人都走出去了,年轻人都出去了,这是事实,但油米村就像一块吸铁石一样,走出去的人,一定还会想着回来。”他在讲这句话的时候很轻松,他不相信油米村的东巴文化会就此终结。“拥抱变化”是我们每个人在面对现实生活时必须要有的态度,否则我们就会像堂吉诃德一样,无法在这个时代生存。

澎湃新闻:家里没有东巴的村民,他们出去打工,还会回村里定居吗?

孙庆忠:他们有在宁蒗县城买房的,有的因为考上公务员在县城或者市里工作的。这里与中国绝大部分村庄上演的故事基本相同,村民都希望能出去,能够改善生活。但无论走到哪里,东巴教一直是他们的信仰核心,这一点没有改变。

家里没有东巴的村民出去后也会回村,每年在集中举办仪式时或者是摩梭新年时,他们必须回来。绝大部分我们采访过的村民,基本上情况都差不多。如果恰好家里有老人在宁蒗县城里住,特殊时期也会请东巴到城里做仪式,这是他们生活中能够解决问题的唯一路径。以前东巴可能不会跑这么远去应达家做仪式,但路修好了,乘车也方便了,这些都为老百姓的生活创造了条件。因此,我才一再强调,我们看到的只是变动中的表象,村民骨子里的最精髓的信仰元素始终没有改变。

澎湃新闻:有没有可能再往后发展——比如说这个村里的东巴传承确实越来越少了,但是在外面生活的后代越来越多——会不会演化成像现在的其他宗教一样,可以在家里供奉来满足自己信仰的需要?

孙庆忠:当我们以这样的想象来预测未来时,更多的是在讲述我们汉人的心态。与油米村接触的六年,我对东巴文化有了不同于过往的理解。

东巴教是活态的宗教,村里的每一家都有专门的人烧香,每天早晨男家主都要诵烧香经,每一年还有400多场仪式在这里上演。如果这个“仪式里的村庄”没有了仪式,他们就不知道该如何生活。这就是一个有根底里信仰的族群和我们汉族多元信仰不同的地方。我们真的没有必要去忧虑,更无需担心他们生活的变异,只要东巴文化之魂还在,村民传习久远的生活就一定会以自己的方式存续。

每日晨起的第一件事就是烧天香。丁振东摄

澎湃新闻:书中写道,“油米人在艰苦环境中生活有礼有节、精神充盈有力”。这是一种让生活在大城市的人非常羡慕的状态。他们的生活能够给我们什么启示?

孙庆忠:这个问题实际上要回答的是,我们人类学和民族学者去遥远的地方研究“他者”的文化,目的究竟何在?人类学研究有两个目的是清晰的,一个是记录正在消逝的文化现象,这是学者的学术使命;另一个是把别人作为一面镜子,反思我们自己的文化构建,反思我们理所当然的生活事实。

我们生活在大都市里的人,被现代化的生活裹挟着,“卷”已经成为了生活的常态。与之相比,油米村民好像真的生活在世外桃源。我只能说“好像”,因为这里的人们并没有我们想象的那么封闭,他们的生活不是足不出山,而是从村庄走到大都市,积极与外界进行交流。

2009年村里通电,结束了松明火把照亮夜晚的时代,2020年村里与外界的道路全线修通,2019年油米村接入宽带网络,那里的村民也在刷抖音,也在搞直播。他们跟外界接轨了,但并不是一下子不会生活了,而是以开放的姿态顺应生活的变化。

虽然在外在表现上,他们的生活与我们同频,但精神生活却存在巨大的差异。我们也不得不承认这样的事实,他们的理性让他们能够适应变化的生活,他们的情感又让他们守住过往。

那他们的精神状态最为可贵的是什么呢?书中提及的杨嘎土汝说:“牛马不要喂,在永宁土司的脚下做百姓不要狠狠地挣钱,够吃就得了。”这句话我们当年听到的时候非常感慨,他们老一辈人生活更苦,却能保持不要过度追求物质财富的心态。此时的油米,村民对生活的欲望也不高,因此他们始终能在清贫的生活中保持幸福感。

我们在村里调查期间深有感触的是,村民的生活“有礼有节”,始终保持着人与人、人与自然之间的和谐互动。这里过60岁生日还有花甲礼俗。嫁出去多年的姑娘回来时,带很多礼物给家族内的后辈,走的时候亲朋会回馈两匹大马才能驮回去的礼物。对大自然呢,对神山和圣水的崇敬始终保留着一份敬畏之心,取物有度。

他们的“精神充盈”主要体现在生活的仪式中,与神交流与鬼打交道,努力寻求的是平衡之道。我们在那里参加过转山节和摩梭新年的各种活动,每一次都是带着激动的心情前往虎头山。盛大的祭山仪式之后,每个人的欢乐溢于言表,也是我们无法想象的。

村民的幸福很简单,着实令我们羡慕,甚至有些可望而不可及。举个例子来说吧,田秘林是我们种子网络的一个小伙伴,我们第二次去村里的时候,我说这里的人天天要放羊、放牛,每天早上男的女的都背着大箩筐上山干活,太辛苦了。她说:“孙老师,我告诉你,这里的人可能没你想象得那么辛苦。虽然体力上会累,但心情是自在的!”她说:“文国老师每天放牛,你以为他会跟着牛走一天吗?不会。他早晨赶着几头牛出去了,到了村口就给牛屁股敲一鞭子,牛就随便走了。他就在河边坐下,开始享受阳光,悠闲地欣赏大山风景。等到天黑的时候,牛自然就会回来。如果牛不回来,他也不会着急,他会说,牛走累了,说不定在哪个山洞待上了。明天不回来,后天也会回来的!”这样悠然的心态,正是当地老百姓生活的真实写照,而这恰恰是忙碌的现代人努力追逐的生活方式。

澎湃新闻:您提到油米村的人现在经常使用抖音,利用手机接触外面的世界。比如说,我们每天刷手机,刷了之后会有点放不下。那么据您所知村里孩子刷手机会上瘾吗?

孙庆忠:孩子们上学都受到限制,刷手机上不上瘾,我倒没有细致地去追问过。年轻人使用抖音主要宣传家乡的日常生活和东巴文化,或者跑车揽生意。也许是经济条件的限制吧,我在油米村看到的孩子们的状态和我们在城里看到的确实不一样。我提到村民通过网络与外界链接的例子是想告诉大家,即便生活在如此偏远的地区,人们始终保持着对生活的向往,从来没有拒绝当下,反而是以更开放的心态去接受生活中的所有变化。这是另一种从容,我觉得也是我们应该学习的地方。

还没有评论,来说两句吧...